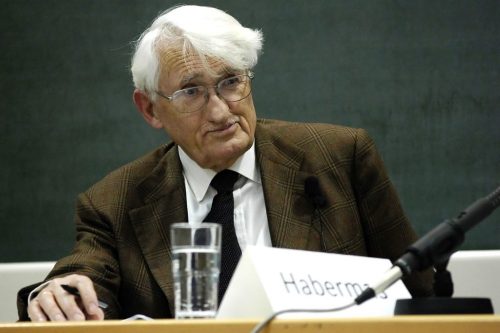

Am 18. Juni 2019 feiert Jürgen Habermas seinen 90. Geburtstag. Im Umfeld dieses Datums erscheint eine Fülle von Publikationen. Edmund Arens analysiert den aktuellen Buchmarkt zu Habermas.

Am Ende des Wonnemonats Mai wurde Jürgen Habermas im Forschungskolleg Humanwissenschaften der Universität Frankfurt in Bad Homburg das Cambridge Habermas Lexicon überreicht. Herausgegeben von Amy Allen und Eduardo Mendieta, ist jenes ein besonderes Geschenk zum 90. Geburtstag der „Weltmacht Habermas“ (DIE ZEIT).

Auf über 800 Seiten bietet der Band einen bisher in dieser Fülle und

Das Cambridge Habermas Lexicon zeigt die globale Reichweite von Habermas.

Bemerkenswert: Auch der argentinische Befreiungsphilosoph Enrique Dussel sowie der deutsche Fundamentaltheologe Johann Baptist Metz sind vertreten, letzterer übrigens als einziger Theologe. Helmut Peukert fehlt. Habermas hatte Metz zum 90. Geburtstag in einem in der pfiffigen Festschrift „Theologie in gefährdeter Zeit“ abgedruckten Brief anvertraut, er verdanke dessen Theologie „produktive Anstöße“ für die Weiterentwicklung seines eigenen Denkens, und die Beziehung zu Metz habe für ihn „über intellektuelle Entfernungen hinweg eine bleibende Bedeutung gehabt“.

Das Cambridge Habermas Lexicon, nach dem Rawls- und dem Foucault Lexicon erst das dritte derartige Projekt von Cambridge University Press, ist eine wahre Fundgrube. Es zeigt in der Vielfalt und Herkunft seiner AutorInnen von Istanbul bis Frankfurt und von Bergen bis Mendoza die globale Reichweite von Habermas. Sein nahezu unübersehbares Werk wurde in alle Weltsprachen übersetzt; er wurde und wird ebenso vom französischen Staatspräsidenten Macron wie vom deutschen Bundespräsidenten Steinmeier konsultiert. Sein theoretisch-politischer Kampf gegen die neoliberale Weltherrschaft des Kapitals und für kommunikative Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit inspiriert Oppositionelle in den USA wie im Iran, in China und in Russland und wird nicht nur von DissidentInnen weltweit als ermutigend wahrgenommen.

Selbst der damalige Kardinal Joseph Ratzinger war am Gespräch mit Habermas interessiert, allerdings wohl weniger zur eigenen Weiterbildung, sondern vor allem zur Neupositionierung. Ratzinger, dem als Chef der Glaubenskongregation das Image des Großinquisitors anhing, versuchte sich im Papstvorwahlkampf 2004 durch demonstrative Nähe zu Geistesgrößen als Religionsintellektueller von europäischem Format zu profilieren. Wer konnte die lebensweltliche Absolution und Weihe besser erteilen als Habermas?

Licht auf das mit dem Begriff „kommunikative Vernunft“ verbundene Lebenswerk

Die weltweite Rezeption, Bedeutung und Vernetzung von Habermas wird ein

Und dann ist da noch der 1700-seitige, zweibändige Wälzer „Auch eine Philosophiegeschichte“, der ebenfalls für Ende September angekündigt ist, über den es seit Jahren die wüstesten Spekulationen gibt und dem die wissenschaftliche Welt seit geraumer Zeit glühend entgegenfiebert. Das Inhaltsverzeichnis macht indes jetzt schon deutlich, dass es sich definitiv nicht um Confessiones des endlich religiös gewordenen oder gar zum Katholizismus konvertierten späten Habermas handeln wird.

—

Autor: Edmund Arens ist emeritierter Professor für Fundamentaltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern.

Zu Habermas erschien jüngst vom Verfasser: Edmund Arens, Kommunikative Vernunft, Religion und Gottesrede, in: Klaus Viertbauer / Franz Gruber (Hg.), Habermas und die Religion, 2., erweiterte Auflage, Darmstadt 2019, 252-276.

Beitragsbild: von Wolfgang Huke