In einem gemeinsamen Gespräch gehen Anna-Lena Passior und Julia Schönbeck Fragen der Inklusion im Raum der Kirchen nach: Warum eine inklusive Kirche mehr braucht als Rollstuhlrampen.

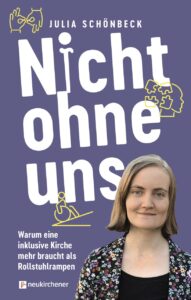

Julia Schönbeck arbeitet beim Hildegardis-Verein unter anderem für das Projekt InklusionsGuides und hat dieses Jahr ihr Buch “Nicht ohne uns” veröffentlicht. Im Interview erklärt sie, warum Inklusion mehr erfordert als bauliche Barrierefreiheit, welche Formen von Ableismus es in der Kirche gibt und weshalb Kritik für sie ein Akt der Verbundenheit ist.

Passior: Im Untertitel des Buches steht: „Eine inklusive Kirche braucht mehr als Rollstuhlrampen“. Was genau braucht eine inklusive Kirche darüber hinaus?

Schönbeck: Kirche ist dann inklusiv, wenn sie Teilhabe auf allen Ebenen mitdenkt, wenn behinderte Menschen am Gottesdienst teilnehmen oder ihn leiten können, für Kirche arbeiten und sie mitgestalten. Dazu braucht es ganz praktische Dinge wie Rampen, aber auch eine ehrliche Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Vorurteilen.

Passior: Du beschreibst in deinem Buch, dass es in Deutschland viele Sonderwelten für behinderte Menschen gibt (Förderschulen, Wohnheime, Werkstätten…). Viele dieser Einrichtungen sind in kirchlicher Trägerschaft. Welche Missverständnisse gibt es mit Blick auf Inklusion?

Schönbeck: In Deutschland nennen wir gerne alles Inklusion, wo irgendwo Menschen mit Behinderung vorkommen. Eine Sonderstruktur ist aber nicht inklusiv, es findet keinerlei Begegnung statt. Es wird dann gern behauptet, Menschen wären so besser geschützt. Studien zeigen aber sehr deutlich, dass geschlossene Systeme ein großes Risiko für Gewalt, u.a. sexualisierte Gewalt mit sich bringen, von der behinderte Menschen eh schon überdurchschnittlich betroffen sind. Wir sollten viel mehr unsere Räume und Strukturen von vornherein so gestalten, dass sie allen offenstehen.

Passior: Inklusion ist keine Nächstenliebe und Inklusion muss keine Freude machen, das finde ich zwei wichtige Botschaften in deinem Buch. Was stört dich an dem Begriff der Nächstenliebe, der in der Kirche ja sehr präsent ist?

Schönbeck: Als behinderte Person wird von mir ganz oft Dankbarkeit eingefordert für jedes bisschen Teilhabe und Barrierefreiheit, als wäre sie eine besonders nette Geste meines Gegenübers. Das verkennt aber, dass Teilhabe ein Menschenrecht ist. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, trotzdem muss ich mich immer noch rechtfertigen, wenn ich Teilhabe einfordere. In Kirche nennen wir das dann gern Nächstenliebe. Als gute Christ*innen kümmern wir uns gern um die Schwächsten. So werde ich plötzlich auf eine Hilfebedürftigkeit reduziert, werde zum Gegenüber und nicht mehr als Mensch wahrgenommen, der etwas zu geben hat. Das ist dann nicht mehr mein Verständnis von Nächstenliebe.

Ableismus,

die unabsichtliche Diskriminierung.

Passior: In deinem Buch nutzt du den Begriff Ableismus, ein Begriff, der in Deutschland noch nicht so gängig ist. Woher kommt der Begriff und warum verwendest du ihn lieber als den Begriff “Behindertenfeindlichkeit”?

Schönbeck: Ableismus kommt vom englischen “to be able”, es ist eine Form der Diskriminierung, die Menschen nach ihrer vermeintlichen Leistungsfähigkeit und einer physischen und psychischen Norm beurteilt. Damit trifft sie behinderte, chronisch kranke und neurodivergente Personen. Das deutsche Wort “Behindertenfeindlichkeit” klingt sehr nach absichtsvollem Verhalten, aber noch viel häufiger passiert Diskriminierung unabsichtlich, das typische “gut gemeint”.

Passior: Du nennst in deinem Buch Beispiele für christlichen Ableismus und ein Kapitel trägt die Frage “Kann ein Gebet diskriminieren?” – was ist deine Antwort darauf?

Schönbeck: Meine Antwort ist ganz klar: Ja, kann es. Ich erlebe das als sichtbar behinderte Person regelmäßig, wie völlig Fremde auf der Straße auf mich zukommen und für mich beten wollen. Sie wissen nichts über mich, mein Leben, meine Wünsche. Sie machen sich ein Bild und entscheiden, dass ich eine Veränderung brauche. Nicht jede behinderte Person wünscht sich, geheilt zu werden und ich denke jedes Mal: Danke, wenn ich möchte, kläre ich das mit Jesus persönlich.

Kirche war nie für

alle ein guter Ort

Passior: An mehreren Stellen betonst du, dass du der Kirche mit deiner Kritik nicht schaden willst, sondern aus tiefer Verbundenheit, Loyalität und Hoffnung auf Veränderung christlichen Ableismus und Diskriminierungen in Kirche sichtbar und besprechbar machen willst. Und du schreibst, dass die Auseinandersetzung mit Ableismus in der Kirche besonders schmerzhaft ist, weil es die Diskrepanz zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche deutlich macht. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um und wird dir manchmal fehlende Loyalität zur Kirche vorgeworfen?

Schönbeck: Ein Pastor sagte mir mal als Reaktion auf mein Buch, meinetwegen würden jetzt noch mehr Menschen aus der Kirche austreten, weil ich schlecht über sie rede. Solche Reaktionen gibt es immer wieder. Das ist so eine Vorstellung davon, dass früher alles gut war und heute diejenigen, die kritisieren, das Problem erst entstehen lassen. Kirche hat mehr als ein Image-Problem. Kirche war nie für alle ein guter Ort, z.B. nicht für behinderte Menschen. Es ist immer schmerzhaft, das anzuerkennen und sich einzugestehen, dass auch man selbst diskriminiert hat und solche Denkweisen in sich trägt. Aber wir müssen darüber sprechen, um weiterzukommen. Die Zukunft der Kirche ist inklusiv, davon bin ich überzeugt.

Passior: Inklusion ist auch eine Frage von Sprache und Macht – und hier zeigt sich sehr deutlich die intersektionale Verbundenheit. Was bedeutet Intersektionalität, Machtkritik und Allyship, also die Arbeit an Privilegien, für dich?

Schönbeck: Ich erlebe so viel Verbundenheit, wenn ich Menschen erlebe, die meine Erfahrungen teilen, bei denen ich mich nicht erklären muss. Manchmal sind das behinderte Menschen, die auch Ableismus erleben, manchmal eine Freundin, die von Rassismus betroffen ist. Sie erlebt andere Diskriminierung in ihrem Alltag und doch lernen wir immer wieder gemeinsam: Wir sind eben nicht “das Problem”. Es geht immer wieder um ganz ähnliche Machtstruktur und gemeinsam können wir sie leichter enttarnen und einander Verbündete sein. Ja, ich erlebe Diskriminierung, aber bin in anderen Bereichen dann auch wieder privilegiert. Identität ist immer vielfältig. Wir können sie nur intersektional erfassen. Und wie könnte Kirche schöner sein, als ein Ort voller Verbundenheit?

____

![Foto Julia Schönbeck[93] Foto Julia Schönbeck[93]](https://www.feinschwarz.net/wp-content/uploads/2025/08/Foto-Julia-Schoenbeck93-250x227.jpeg)

Anna-Lena Passior arbeitet als Referent*in für urban churching im ka.punkt in Hannover und beschäftigt sich mit intersektionalem Feminismus..

Titelbild: Shutterstock.com