Max-Josef Schuster lässt die „übersehene“ Berufung der Frauen keine Ruhe. Ein Beitrag zur Diskussion.

Seit der bahnbrechenden Ausstellung „Frauen.Taten.Werke. 12 Dialoge Contemporary“ im Bamberger Diözesanmuseum (2023) beschäftigt mich die Frage, warum sich die katholische Kirche so schwertut, endlich konsequente Schritte in Richtung einer Weihe von Diakoninnen und Priesterinnen einzuleiten. Gegner der Frauenweihe führen aus ihrer Sicht viele gute Gründe an. Doch sind die guten Gründe auch die wahren? Hinter guten Gründen verstecken sich oft die wahren Gründe. Diese Gründe möchte ich erkennen und verstehen. Ich vermute, dass für die Ablehnung der Frauenweihe eine tief verankerte katholische Kultur und damit verbundene traditionelle Strukturen verantwortlich sind. Meine Suche hat mich ins frühe und hohe Mittelalter zurückgeführt.

1. Die mittelalterliche Feudalherrschaft der Männer

Die feudale Gesellschaft war geprägt vom System der Lehnsherrschaft. „Das Wichtigste waren die Beziehungen von Mann zu Mann, die Treue zum Herrn und als Ausgleich dessen Schutz.“1 Wichtig ist der „Handgang“ als Element der Lehens-Übergabe: „Zwei Männer stehen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber; der eine, der dienen will, der andere, der willens ist oder hofft, als Herr anerkannt zu werden. Der erste faltet seine Hände zusammen und legt sie so verbunden in die Hände des zweiten: ein klares Symbol der Unterwerfung, dessen Sinn manchmal noch durch Niederknien hervorgehoben worden ist.“2 Die mittelalterliche Theologie hat diese Struktur übernommen: das Bischofsamt wird als Lehen betrachtet, der Christ versteht sich als der „Getreue“ seines Gottes, und selbst die Engel „erhalten Lehen aus Gottes Hand; sie benehmen sich ihm gegenüber wie Vasallen“.3 So verwundert es nicht, dass die Kirche in den Weiheritus für Diakone und Priester den „Handgang“ eingefügt hat – mit weitreichenden Folgen für das Selbstverständnis der Kleriker. Deshalb gibt es für Diakone und Priester auch heute keinen üblichen Arbeitsvertrag. In der Weihe stellen sie sich dem Bischof ganz zur Verfügung und geloben ihm Treue und Gehorsam. Umgekehrt verpflichtet sich der Bischof, für einen angemessenen Lebensunterhalt zu sorgen.

2. Die Stellung der Frauen im Mittelalter

Im Mittelalter bestimmte der seit der Schöpfung gültige göttliche „ordo“ den unveränderlichen Platz von Frauen und Männern. „Jede Veränderung erschien als Missgeschick, nahm den Verlauf eines Skandals.“4 Trotzdem waren innerhalb dieses starren Rahmens gewisse Entwicklungen möglich: Noch im 11. Jahrhundert verstanden Kleriker die Frau, wenn sie überhaupt beachtet wurde, als laszives, böses „Unkraut“ – verantwortlich für den Sündenfall des Mannes. „Der körperliche Kontakt zur Frau wurde zum Unterscheidungsmerkmal zwischen weltlichen und (…) geistlichen Herren.“5 Daher gab es in den Kirchen auch kaum weibliche Heiligenfiguren. Ein ganz anderes Bild zeigte sich im Jahr 1236: eine riesige Menschenmenge strömte in Marburg zusammen, um die Überführung der Gebeine der heiligen Elisabeth mitzuerleben. Selbst Kaiser Friedrich II. nahm teil: „In der Morgendämmerung erhob (er), barfüßig und in demütiger Haltung, den Sarg der Heiligen (…). Zum Zeichen seiner Verehrung schmückte er das Haupt Elisabeths mit einer Krone.“6

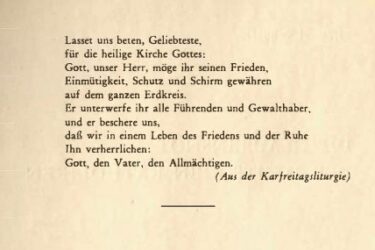

Klerikale Männer weisen den Frauen ihren kirchlichen Platz zu.

In diesen Jahren war die Zahl der weiblichen Heiligen so hoch wie nie zuvor in der Kirchengeschichte. Was war geschehen? „Es war der Moment, in dem Frauen die unsichtbare Barriere zur Heiligkeit durchbrachen. Ein Viertel aller neuen Heiligen war weiblich. Das mag durchaus etwas mit der Wiederbelebung des Glaubens durch die neuen Predigerorden der Franziskaner und Dominikaner zu tun gehabt haben. Diese waren der Überzeugung, dass wahres christliches Leben nicht im Kloster, sondern unter den Menschen stattfinden sollte, und sie bestanden darauf, dass Frauen daran in vollem Maße Teil hatten.“7

Trotzdem blieben wesentliche Elemente des göttlichen bzw. patriarchalen „ordo“ erhalten. Erstens stehen Frauen weiterhin unter der gesetzlichen Befehlsgewalt eines Mannes; sie haben immer einen Vormund.8 Die heilige Elisabeth ist das beste Beispiel dafür. Und zweitens geht es theologisch „nicht um die Frau als eine aktiv Handelnde, sondern um die Imaginationen, die die Kleriker über das Weibliche haben.“9 Weiterhin sind nur (klerikale) Männer Subjekte, die den Frauen ihren Platz in der mittelalterlichen Gesellschaft zuweisen. Auch die „frauenfreundlichen“ Franziskaner und Dominikaner des 13. Jahrhunderts waren ja Männer …

3. … und heute?

Kann es sein, dass die mit dem „Handgang“ zusammenhängende Männer-Kultur der Kleriker bis heute die Zulassung von Frauen zum diakonischen und priesterlichen Amt in der katholischen Kirche massiv erschwert? Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche die gesellschaftliche Emanzipation der Frau zumindest auf dem theologischen Papier anerkannt. Innerkirchlich aber gilt weiterhin die mittelalterliche Praxis: klerikale Männer – gleich, ob „progressiv“ oder „konservativ“ – weisen den Frauen ihren kirchlichen Platz zu. Abtprimas Jeremias Schröder berichtet von einer Generalaudienz beim Papst für Benediktiner-Äbte und Äbtissinnen: „Eine Äbtissin sollte mit nach vorne: die Repräsentantin der rund 11.000 Benediktinerinnen. Doch ein päpstlicher Kammerherr verkündete lapidar: ‚Die Schwester kann nicht bei den Bischöfen sitzen!‘“ Dieser päpstliche Kammerherr hat – theologisch korrekt – die herrschende kirchliche Kultur vertreten: erstens haben Frauen (und sogar eine Äbtissin!) unter Klerikern nichts zu suchen, und zweitens ist es selbstverständlich ein Mann, der die Äbtissin (!) als Schwester (!) tituliert und ihr den Platz anweist.

4. Der fundamentale Unterschied zwischen Kirche und Gesellschaft

Zum 8. Mai 2025 haben führende deutsche Unternehmens-Chefs an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. 48 Personen haben dieses Papier unterschrieben – davon … vier (!) Frauen. Beim Thema „Frauen in Führungspositionen“ ist also noch sehr viel „Luft nach oben“. Doch der entscheidende Unterschied zur Kirche besteht darin, dass in der Gesellschaft Frauen nicht mehr als Objekte von der Gunst der Männer abhängig sind, die ihnen den Platz anweisen, sondern als eigenständige Subjekte grundsätzlich in alle Führungspositionen aufsteigen können.

5. Der Abgrund der klerikalen Kultur

Die herrschende väterlich-klerikale Kultur „von Mann zu Mann“ ist nicht so harmlos, wie es scheinen mag. Im Gegenteil: diese Kultur fördert die Vertuschung und Verharmlosung von Missbrauchs-Verbrechen. Beispielhaft steht dafür der frühere Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann. Er hat einen Personalchef eingesetzt, der im Klerus eine Vertrauensstellung genossen hat. Der Bischof wird in der Würzburger Missbrauchsstudie zitiert: „Ich dachte, er ist auch der Richtige im Umgang mit den Tätern. Damit auch hier das Väterliche im Umgang, was nicht verloren gehen darf, erhalten bleibt“. Spätestens nach solchen Aussagen über den Umgang mit Kriminellen (!) scheint mir der Abschied von dieser Kultur überfällig.

In der patriarchalen Kultur des Mittelalters besaß die Kirche die innovative Kraft, eine bedeutsame gesellschaftliche Praxis unter Männern in den Weiheritus einzubauen. Warum sollte der Kirche heute die innovative Kraft fehlen, endlich diese aus der Zeit gefallene, inzwischen giftige patriarchal-klerikale Kultur zu überwinden, den Weiheritus zu reformieren 10 und berufene Frauen zu weihen?

__

Bild: Shutterstock

- Jaques Le Goff erzählt die Geschichte Europas, Frankfurt/M. und New York 1997, 41f. ↩

- Marc Bloch, Die Feudalgesellschaft, Berlin/Frankfurt am Main/ Wien 1982, 181. ↩

- Georges Duby, Die Zeit der Kathedralen. Kunst und Gesellschaft 980-1420, Frankfurt a. M. 1992, 83. ↩

- Duby, a. a. O., 59. ↩

- Karin Wieland, Worte und Blut. Gender Studies, Frankfurt am Main 1998, 42. ↩

- Otto Langer, Gottesliebe als Passion, in: Michael Jeismann (Hrsg.), Das 13. Jahrhundert. Kaiser, Ketzer und Kommunen, München 2000, 25. ↩

- Neil MacGregor, Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten, München, 4. Auflage 2012, 438. ↩

- Vgl. Peter Dinzelbacher, Europa im Hochmittelalter 1050-1250. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte, Darmstadt 2003, 135. ↩

- Wieland, a. a. O., 18. ↩

- Gerhard Ludwig Müller: „1947 entscheidet Pius XII. in der Apost. Konst. Sacramentum ordinis, dass für die gültige Spendung der hll. Weihen nur die Auflegung der Hände als materielles Zeichen erforderlich ist (DH 3859).“ LThK 10. Band, hg. von Walter Kasper u. a., 3. völlig neu bearbeitete Auflage, Freiburg Basel Rom Wien 2001, Artikel „Weihesakrament II Theologie- und dogmengeschichtlich“, Sp. 1008/1009. ↩