Manche Bibeltexte gehen ganz einfach von der Hand und leicht ins Ohr. Alexa Stephany fragt, was mit den eher schwer verdaulichen ist – überlesen sei dabei keine Option.

Einige biblische Texte begegnen uns regelmäßig, gar häufig in den unterschiedlichsten Kontexten. Sei es in der Schule, in Katechese oder Predigt. Die Erzählung vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-37)[1], vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) oder die Seligpreisungen (Mt 5,3-12) innerhalb der Bergpredigt (Mt 5-7) – um zunächst nur einige neutestamentliche Beispiele zu nennen – sind allseits bekannte und vielrezipierte Texte. Sie stehen repräsentativ für die lehrende Rede Jesu, die ein positives, formvollendetes Bild seiner Botschaft zeichnen und ein glückliches, leidloses Leben propagieren. Diese Texte sind einfach zu lesen, auszulegen und zu erklären, vor allem, weil sie einfache Bilder verwenden. Sie bestätigen uns in unserem Gottesbild vom liebenden Vater und versprechen uns eine bessere Zukunft.

Doch in der Bibel – und hier im Schwerpunkt Neues Testament – stehen auch Texte, die Fragen aufwerfen, die sich nicht so leicht lesen lassen, die nicht so harmlos daherkommen, unser Jesus- und Gottesbild ins Wanken bringen oder anzweifeln lassen und persönliche Werte in Frage stellen.

Texte, die nicht so leicht daherkommen.

So wird die Erzählung, in der Jesus einen Feigenbaum verflucht und verdorren lässt, weil dieser keine Früchte trägt, Jesus doch aber Hunger hat (Mt 21,18-22; Mk 11,12-14.20-21) gerne ausgelassen. Denn der Text stellt einen Jesus dar, der jähzornig ist. Das Markusevangelium spezifiziert sogar, dass gerade nicht die Zeit der Feigenernte war (Mk 11,13), was die Grundlosigkeit der Tat noch betont.

Ein jähzorniger Jesus…

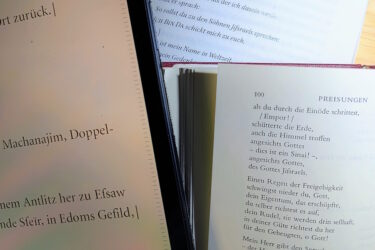

Dieser Text ist etwa nicht Teil der Sonntagslesungen in der katholischen Leseordnung. Ebenso Röm 1,18-32, worin Paulus die Unzucht zwischen Männern (Röm 1,27) verurteilt. Dieser Text wird auch heute noch häufig angeführt, um die Sündhaftigkeit der Homosexualität zu begründen.

An dieser Stelle können noch viele weitere alt- und neutestamentliche Texte genannt werden, die selten oder gar nicht in der katechetischen und pastoralen Praxis vorkommen. Zur weiteren Lektüre empfehle ich von T. Hieke und K. Huber „Bibel umgehen. Provokative und irritierende Texte der Bibel erklärt“ (erschienen 2022 im Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart).

Gründe, warum Texte von Lesenden und Hörenden unserer Zeit als schwierig empfunden werden, sind vielfältig. Michael Fricke hat einige Gründe aufgelistet, die neben dem subjektiv-individuellen Erleben und Urteilen, wiederkehrende Topoi bei der Bearbeitung schwieriger Texte beschreiben. Ich unterteile diese an dieser Stelle in zwei Kategorien, jene, die eher leicht zu bearbeiten sind und jene, die erklärungsbedürftig sind.

Unverständlichkeit auf semantisch-syntaktischer Ebene

Zur ersten Kategorie gehört die Unverständlichkeit auf semantisch-syntaktischer Ebene, die Irrelevanz für unsere Lebens- und Erfahrungswelt sowie die Weltfremdheit. Diese drei Schwierigkeiten sind ‚leicht‘ zu überwinden, indem man sich dem Text langsam annähert und ihn in die Worte unserer Zeit übersetzt – eine Bibel in leichter Sprache kann dabei hilfreich sein. Texte, die für unser Leben irrelevant sind, können mit Blick auf die Lebensumstände der Menschen aus biblischer Zeit erklärt werden, ebenso die Weltfremdheit dieser.

Unglaubwürdigkeit, Inhumanität, Diskriminierungen, befremdliche Sexualmoral oder ein grausames Gottesbild

Fordernder wird es, wenn uns die Kriterien persönlich betreffen, welches die Gründe der zweiten Kategorie sind. An dieser Stelle sind Unglaubwürdigkeit, Inhumanität, Diskriminierungen, befremdliche Sexualmoral oder ein grausames Gottesbild aufzuzählen.[2]

Am paulinischen Beispiel von Röm 1,27 möchte ich eine mögliche Herangehensweise an schwierige Texte unter dem Kriterium ‚befremdliche Sexualmoral‘ vorschlagen. Es wird von der „Verirrung“ (EÜ 2016) des wiedernatürlichen Verkehrs zwischen Männern gesprochen und damit homosexuelle Praktiken verurteilt. Schaut man sich den Kontext an, erkennt man, dass es sich um eine Gerichtsrede gegen die Menschen aus der Völkerwelt handelt. Paulus inszeniert eine Rede gegen Heiden, die sich jüdischer Stereotypen oder Klischees gegen jene bedient.[3]

Auch wir müssen wissen, was er weiß.

An dieser Stelle muss klar sein, wer spricht: Paulus, ein gebürtiger Jude und Schriftgelehrter. Das bedeutet: er kennt die Texte der jüdischen Bibel. Das wiederum bedeutet, auch wir müssen wissen, was er weiß. Er kennt das sog. Heiligkeitsgesetz im Buch Levitikus, in dem an zwei Stellen ebenfalls von Unzucht zwischen Männern gesprochen wird (18,22 & 20,13) und diese als Blutschande oder Gräuel bezeichnet werden. Auch hier ist der Kontext wichtig (Lev 18,1-24; 20,10-18): Es werden Regeln aufgelistet, die neben der Ehe auch die Nachkommenschaft des Volkes Israel schützen und gewährleisten sollen. Wovon allerdings keiner dieser Texte handelt, ist die liebende gleichgeschlechtliche Partnerschaft, von der wir heute ausgehen.

Schwierige Texte müssen gelesen, behandelt, bearbeitet werden.

Ich resümiere mein Anliegen: Schwierige Texte in der Bibel dürfen nicht einfach überlesen, sondern müssen behandelt und bearbeitet werden. Wird das nicht getan, werden sie schnell falsch verstanden und können missbräuchlich verwendet werden. Der erste Schritt ist, sich klarzumachen, was den Text schwierig macht, um dann im zweiten Schritt den Kontext zu betrachten. In vielen Fällen hilft das zum Verständnis solch ambivalenter Texte.

Alexa Stephany ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Exegese des Neuen Testaments an der Theologischen Fakultät Trier. Derzeit forscht sie für ihre Dissertation zum Toleranzaufruf im Matthäusevangelium am Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen.

Das Thema „schwierige Texte in der Bibel“ sowie die im Artikel genannten Umgangsweisen wurden gemeinsam mit dem Religionspädagogen Niklas Trierweiler und Studierenden der Theologischen Fakultät Trier im Rahmen eines Seminars im SoSe 2025 erarbeitet.

[1] Diese und die folgenden Textstellen aus: Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Gesamtausgabe, Stuttgart 12016.

[2] Vgl. Fricke, Michael: Was sind (zu) schwierige Bibeltexte? in: Zimmermann, Mirjam; Zimmermann, Ruben (Hg.): Handbuch Bibeldidaktik, Tübingen 2013, 743f.

[3] Theobald, Michael: Der Römerbrief (EdF 294), Darmstadt 2000, 144.

Beitragsbild: unsplash.com, Ralph Hutter