Leserbrief von Stephan Schmid-Keiser zum Beitrag von Gregor M. Hoff

Mit Recht deckt Gregor M. Hoff die Leerstellen eines Bischofs-Tweets auf, in welchem eine einseitig christlich zentrierte Sicht auf die ganze Bibel vertreten wird. Nicht erst seit der letzten «Weichenstellung von Nostra aetate» (1965) ist die christliche «Überschreibung» jüdischer Tradition kritisierbar. Bereits die jüdische Jesusforschung, die sich seit der Konferenz von Seelisberg (1947) mit ins Gespräch brachte, weitete den Horizont im Verhältnis von Judentum und Christentum.

Dies nachzuzeichnen, gelingt jüngst der Studie von Martin Steiner, die unter dem Titel Jesus Christus und sein Judesein. Antijudaismus, jüdische Jesusforschung und eine dialogische Christologie 2025 bei Kohlhammer in Stuttgart erschienen ist. Als bedeutendster Promoter der Seelisberg-Konferenz gilt der französische Historiker Jules Isaac, der von der ehemaligen Leiterin des Instituts für Jüdisch-Christliche Forschung IJCF an der Universität Luzern, Verena Lenzen, als «grosser Humanist» bezeichnet wurde. Nahe dem Schweizer Dorf Seelisberg begann eine «jüdisch-christliche Erfolgsgeschichte», die den ausschlaggebenden Anstoss zu einer «religiös-theologischen Neuorientierung» u. a. mit einer veränderten Sicht auf Juden in den Passionserzählungen gab. Als Historiker setzte sich J. Isaac dafür ein, «den christlichen Judenhass in seinem Ursprung zu bekämpfen». Er war es, der schliesslich zur Wendung der Beziehungen zum Judentum durch die Konzilserklärung Nostra aetate verhalf. Mithin blieb seither als Schmerzpunkt die Spannung zwischen der jüdischen Identität Jesu und dem christlichen Bekenntnis seines Gottseins. So hielt 2017 die jüdische Erklärung «Zwischen Jerusalem und Rom» als theologische Differenz die Konzentration «auf die Person Jesu als Messias und die Inkarnation der zweiten Person eines dreieinen Gottes» fest.

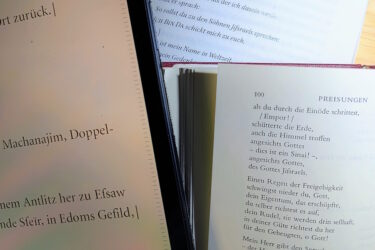

Die Studie Steiners schält eine Vielfalt an Aspekten heraus, wie Jesu Judesein zur Entfaltung einer von antijüdischen Vorurteilen freien Christologie beitragen kann. Sie regt ebenso an, wie aus judaistischer Perspektive eine antisemitismussensible Theologie möglich wird, «um konstruktiv jene vernachlässigte Wahrheit christlichen Glaubens in Erinnerung zu rufen, die mit dem Konzil von Chalkedon verbunden ist, dass Jesus als Mensch Jude war». Als einer der jüdischen Jesusforscher leitete Joseph Klausner 1922 mit seiner Jesus-Studie den Wandel des jüdischen Blicks auf Jesus ein, der sich als «ethischer Monotheismus» bis ins literarische Werk seines Grossneffen Amos Oz entfaltete. Im «religionsvergleichenden Ansatz» fand Klausner zum «Zeugnischarakter der Evangelien». Für ihn war Jesus im «engeren Sinne der Sohn des himmlischen Vaters aller Menschen», ging aber in Distanz zu dessen Gottesbegriff und radikal individualethischen Anschauungen. Auch David Flusser fand zu jüdischen «Wurzeln der Christologie» in den Evangelien. Aus literarisch-historischen Motiven verstand dieser «das Christentum als jüdische Religion» und nannte Jesus «Mein Meister und euer Gott».

Die christologischen Konsequenzen des Judeseins Jesu für Theologie und Kirche wurden erst nach der Shoah gezogen. Eine jüdische «vorurteilsfreie Sicht auf Jesus» weckte «ein christliches Interesse für das Judentum». Jüdisch denkbar wurde mit D. Flusser «die menschliche und nota bene auch die göttliche Sohnschaft Jesu» und Jesus für Daniel Boyarin im Sinne des Danielbuchs als «jüdischer Christus», gar als «göttlicher Jesus». Nach der langen Geschichte kann der jüdische Jesus «nicht von einem kirchlichen Christusbild getrennt» werden. Dies bestätigen neben wenigen Ansätzen protestantischer Theologie «lehramtlich-pastorale» Impulse. Im Zuhören auf die jüdische Jesusforschung entsteht keine eigene, sondern eine auf antijüdische Leerstellen sensible «dialogische Christologie». Der Sühnegedanke belastet zwar diesen Dialog, ist jedoch in meinen Augen im unverfügbaren Ja Gottes zum Juden Jesus kontrastiert. Jesus Christus ist verschränkt mit dem «bleibenden Wert Israels» und würdigt das Judentum selbst. Weil sich in diesem jüdischen Mensch Gott offenbarte, kann eine Inkarnationstheologie nicht darüber hinwegsehen. Dankbar vertiefte ich mich jüngst in diese wegweisende Studie von Martin Steiner, die Türen öffnet zu einer «antisemitismusfreien Christologie».

Wie liesse sich nach dieser Lektüre die biblische Kernbotschaft in 239 Zeichen fassen?

Die Bibel erzählt von Gottes Existenz, die sich im Juden Jesus mit den Menschen verbunden hat. Ihre Kernbotschaft lautet: «Geht – begleitet von Gott durch Höhen und Tiefen eures Lebens und anerkennt euch weltweit als Menschen auf dem Weg!»

Dr. Stephan Schmid-Keiser

Bildquelle: Pixabay