In der ARD-Miniserie „Marzahn Mon Amour“ wurde Katja Oskamps autofiktionale Erzählung von der Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim gelungen verfilmt. Eva Spiegelhalter und Melanie Wurst haben sich die Serie angesehen. Feinschwarz bringt den Beitrag im Blick auf die Fußwaschung am Gründonnerstag.

Im Mittelpunkt der Serie „Marzahn Mon Amour“[1] steht Kathi (gespielt von Jördis Treibel). Mit vierundvierzig steht sie in der Mitte ihres Lebens und ist weder alt noch jung. Ins Gesicht geschrieben sind ihr die Fragen der „verschwommene Jahre“: „Du kannst das Ufer nicht mehr sehen, von dem du einst gestartet bist, und jenes Ufer, auf das du zusteuerst, erkennst du noch nicht deutlich genug. In diesen Jahren strampelst du in der Mitte des großen Sees herum, gerätst außer Puste, erschlaffst ob des Einerleis der Schwimmbewegungen. Ratlos hältst du inne und drehst dich dann um dich selbst, eine Runde, noch eine und noch eine. Die Angst, auf halber Strecke unterzugehen ohne Ton und ohne Grund, meldet sich.“[2] So beginnt Oskamps Erzählung.

Erlöst wird man beim Zuschauen erst, wenn die Füße in das vorbereitete Fußbad in einer einfachen Plastikwanne eingetaucht werden.

Kathi arbeitet als Fußpflegerin. Die ungeschminkte Realität von Marzahn zeigt sich in den sich immer wiederholenden Bildern von Füßen, die den Zuschauer*innen die gesamte Abgründigkeit der Fußpflege offenlegt. Man kann den Geruch der Füße beinahe riechen und es ist kein wohlriechender Duft. Während in vielen Romanen und Serien berufliche Neuanfänge durch die Übernahme einer Buchhandlung oder durch die Eröffnung eines Kaffee romantisiert werden, gibt es hier nur den Geruch von gebrauchten Socken und schweißigen Schuhen.

Erlöst wird man beim Zuschauen erst, wenn die Füße in das vorbereitete Fußbad in einer einfachen Plastikwanne eingetaucht werden. „Fußpflegerin – wäh!“ so kommentiert Kathis Tochter die neue Tätigkeit ihrer Mutter.

Kathis erster Patient ist einer, den sie noch aus DDR-Zeiten kennt. Die Erinnerung daran führt beinahe dazu, dass Kathi sich nicht im Stande sieht, sich diesen Füßen zu widmen. Dass die Erinnerung nicht trügt, zeigt auch die Situation zu Beginn der Behandlung. „Ich entschuldige mich für die Verspätung“, beginnt Kathi das Gespräch. „Das ist schon rein grammatikalisch nicht möglich“, entgegnet der frühere SED-Funktionär. „Sie können um Entschuldigung bitten. Entschuldigen tue immer noch ich.“ Unmissverständlich macht er klar, wie es auch gegenwärtig um die Machtverhältnisse bestimmt ist. Beeindruckend ist, wie Kathi mit dieser und auch mit folgenden Situationen umgeht, die wiederholt ihre Tätigkeit, ihre Kompetenz oder sie selbst in Frage stellen.

Wer die Herausforderung nachvollziehen will, wie es ist, anderen Menschen die Füße zu waschen, dem bietet die Serie einen guten Zugang.

Immer wieder aufs Neue erfährt sich Kathi als eine Frau, die stark genug ist, die bizarren Situationen, die ihr das Leben und die Mitmenschen bescheren, auszuhalten und damit umzugehen. Und mit jeder Situation sehen die Zuschauer*innen ein wenig mehr von der immer schon vorhandenen Stärke dieser Frau, die sich selbst verloren zu haben scheint.

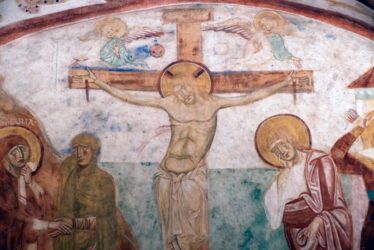

Manche Motive dieser Serie sind christlich anschlussfähig. Das Waschen der Füße hat in der Tradition der Liturgie der Kartage eine besondere Bedeutung. Wer die Herausforderung nachvollziehen will, wie es ist, anderen Menschen die Füße zu waschen, dem bietet die Serie einen guten Zugang.

Faszinierend ist, wie Kathi ihre eigene Stärke in den Herausforderungen des Lebens entdeckt und sich dadurch weiterentwickelt. „Meine Liebe ist flüssig geworden und passt in die unwahrscheinlichsten Zwischenräume. Das Bittere, das ich vor mir hertrug, ist verschwunden und mit ihm der letzte Rest jugendlicher Arroganz.“

Eine Ode an das Leben und an die Menschen, die dieses Leben nicht auf der Sonnenseite verbringen.

Die Serie ist eine Ode an das Leben und an die Menschen, die dieses Leben nicht auf der Sonnenseite verbringen. Das spiegelt sich auch in den letzten Sätzen der Serie:

„Du schaust in die Augen der Bewohner Marzahns, die dort vor 40 Jahren hingezogen sind und jetzt mit Rollator, Sauerstoffgerät und Mindestrente tapfer ihr Leben zu Ende bringen. Die manchmal tagelang mit niemandem reden. Die uns, wenn sie ins Studio kommen, die hungrigen Herzen ausschütten, jede Berührung dankbar aufsaugen und glücklich sind an jenem Ort, an dem sie nicht wie die Vollidioten der Nation behandelt werden“.

In der Sprache des Nicht-Religiösen scheint hier die Reich-Gottes-Botschaft formuliert. Abgesehen davon empfehlen wir Buch und Serie unbedingt.

—

Eva-Maria Spiegelhalter, Dr. theol., Akademische Rätin für Katholische Theologie/Religionspädagogik an der PH Freiburg/Br.

Melanie Wurst lebt und arbeitet als Theologin und Systemische Beraterin in Frankfurt am Main.

Titelbild: Privat

[1] ARD-Miniserie Marzahn Mon Amour, erschienen am 14.03.2025.

[2] Katja Oskamp, Marzahn Mon Amour. Geschichte einer Fußpflegerin, Suhrkamp Verlag AG, Berlin 2021.