Als Lateinamerikaner kam Papst Franziskus von jenem Kontinent, auf dem die Befreiungstheologie entstand. Seine beiden Vorgänger, Johannes Paul II und Benedikt XVI standen diesem wichtigen theologischen Aufbruch sehr kritisch gegenüber. Josef Estermann, der kürzlich eine Bestandesaufnahme nach 50 Jahren veröffentlicht hat, fragt, wie Franziskus zur Befreiungstheologie stand.

Als 2013 der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Papst der katholischen Kirche ernannt wurde, rätselten Journalist*innen und theologische Kommentator*innen in aller Welt, ob damit die lateinamerikanische Befreiungstheologie im Zentrum der Kirche angekommen sei. Während diese Vorstellung den einen den kalten Schauer über den Rücken laufen liess, bejubelten die anderen das «Ende der Eiszeit» und die baldige Rehabilitierung der zuvor arg gebeutelten «Theologie der Befreiung».

Eine neue Art des Theologietreibens

Nun, nachdem sein Pontifikat mit seinem Tod am Ostermontag 2025 zu Ende ging, ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. War Franziskus ein «Befreiungstheologe»? Auf diese spannende, aber auch sehr verkürzte Frage gibt es wie zu erwarten keine einfache Antwort. Und vielleicht ist dies auch gut so, denn der in Lateinamerika entstandenen Befreiungstheologie geht es nicht um klare Zuschreibungen und Abgrenzungen, sondern um eine Haltung, eine neue Art des Theologietreibens, eine grundsätzliche Option.

Tauwetter nach einer kirchlichen und befreiungstheologischen «Eiszeit»

Nach den beiden konservativen Pontifikaten von Johannes Paul II und Benedikt XVI wurde mit Franziskus zum ersten Mal ein Lateinamerikaner ins höchste Amt der katholischen Kirche gewählt. Johannes Paul II stellte sich als im Kontext des Kalten Krieges sozialisierter Pole gegen jegliche Art «sozialistischer» oder gar «marxistischer» Analyse von Gesellschaft und Weltgeschehen. Und Benedikt XVI zeigte aufgrund seiner deutschen Herkunft, akademischen Laufbahn und als Präfekt der Glaubenskongregation überhaupt kein Musikgehör für kontextuelle Theologien aus dem globalen Süden.

Beispielhaft für deren Haltung zur lateinamerikanischen Befreiungstheologie ist einerseits die Abkanzelung von Ernesto Cardenal durch Johannes Paul II anlässlich seines Besuches 1983 in Nicaragua. Dem zum Kulturminister der sandinistischen Regierung ernannten Cardenal verweigerte der Papst den Segen und ermahnte ihn: «Sie müssen ihre Situation in Ordnung bringen!» Der Briefwechsel zwischen Leonardo Boff und Joseph Ratzinger – dem späteren Papst Benedikt XVI – zeigt andererseits das völlige Unverständnis des Glaubenshüters für das Anliegen der lateinamerikanischen Befreiungstheologie.

Typisch europäische Kurzsichtigkeit

Die beiden Instruktionen von 1984 und 1986 zur Befreiungstheologie, aus der Feder von Ratzinger und unterzeichnet von Johannes Paul II, stehen nicht nur am Anfang einer «kirchlichen Eiszeit», sondern auch einer typisch europäischen Kurzsichtigkeit gegenüber so genannten kontextuellen Theologien im Allgemeinen und der Befreiungstheologie im Besonderen. Bis heute verbinden viele europäische Theolog*innen die Befreiungstheologie mit Marxismus und verorten sie in den 1970er und 1980er Jahren. Sie gehört demnach vermeintlich der Vergangenheit an.

Ein Name ist Programm

Der Name, mit dem sich Jorge Mario Bergoglio in seinem Pontifikat identifizieren sollte, war von allem Anfang an Programm: «Franziskus» bedeutet eine Hinwendung zu den Armen und ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt. Damit nahm Papst Franziskus zwei zentrale Anliegen der Befreiungstheologie auf und sollte ihnen nicht nur Lehrschreiben wie Evangelii Gaudium oder Laudato si’ widmen, sondern auch mit seinem Lebensstil und eindrücklichen Symbolhandlungen Ausdruck verleihen.

Eher Befreiungspraktiker als Befreiungstheologe

Er verzichtete nicht nur auf den Pomp und die feudalen Machtsymbole seines Vorgängers, sondern zeigte von Beginn an seine Solidarität mit den Menschen am Rande der Gesellschaft. Seine erste Reise führt ihn nach Lampedusa, wo Tausende von Flüchtlingen aus Afrika gestrandet sind und sich einer Haltung von Abwehr, Ausschluss und Rassismus gegenübersehen.

In diesem Sinne ist Franziskus wohl eher ein «Befreiungspraktiker», wie ihn der Geschäftsführer des Hilfswerks Adveniat, Michael Hahn, bezeichnet hat, als «Befreiungstheologe» in einem ausdrücklichen Sinne. Ähnlich wie der von ihm selig- und heiliggesprochene Oscar Arnulfo Romero aus El Salvador würde sich Franziskus wohl nie als «Befreiungstheologe» bezeichnen, obwohl ihn viele seiner Aussagen und Handlungen mit diesem theologischen Ansatz verbinden.

Aussöhnung mit namhaften Befreiungstheologen

Schon im Jahr seiner Wahl (2013) hat sich Franziskus mit Gustavo Gutiérrez getroffen, der als «Vater» der lateinamerikanischen Befreiungstheologie gilt. Zu dessen 90. Geburtstag schickte ihm der Pontifex Glückwünsche mit den Worten: „Ich danke dir für all das, was du durch deinen theologischen Dienst und deine Liebe zu den Armen und Ausgegrenzten für die Kirche und die Menschheit getan hast.“ Und auch bei Leonardo Boff, der 1984 von Joseph Ratzinger mit einem einjährigen Bussschweigen belegt worden war, macht Franziskus Anleihen für seine ökologische Enzyklika Laudato Si’.

Sobrino: Unter Benedikt XVI gemassregelt, von Franziskus ermutigt

Besonders symbolkräftig war das Treffen mit dem salvadorianischen Befreiungstheologen Jon Sobrino, der als einziger das Massaker auf die Jesuitenkommunität in San Salvador 1989 überlebt hatte, bei dem sechs seiner Mitbrüder umgekommen sind. 2007 wurde Sobrino von der Glaubenskongregation unter Benedikt XVI gemassregelt; einige seiner Thesen würden „den Gläubigen durch ihre Irrtümer und Gefährlichkeit schaden“. Franziskus ermutigte Sobrino bei seinem Treffen 2015 zum Abschied mit den Worten: «Schreib!»

«Theologie des Volkes»

Franziskus wurde theologisch vor allem von der «Theologie des Volkes» seiner Lehrer Lucio Gera und Juan Carlos Scannone geprägt. Diese argentinische Eigenart der lateinamerikanischen Befreiungstheologie versucht, die Volksreligiosität im Sinne einer befreienden Praxis zu deuten und setzt damit zur «klassischen» Befreiungstheologie der 1970er Jahre, die den volksreligiösen Ausprägungen des lateinamerikanischen Katholizismus eher kritisch bis ablehnend gegenübergestanden ist, neue Akzente.

Aparecida: Die Grundoptionen haben Bestand.

Als Präsident der Redaktionskommission des Abschlussdokuments von Aparecida (fünfte Vollversammlung des lateinamerikanischen Episkopats 2007) trug Bergoglio entscheidend dazu bei, dass die Grundoptionen der Befreiungstheologie, wie sie in den früheren Versammlungen von Medellín (1968), Puebla (1979) und Santo Domingo (1992) festgehalten sind, weiterhin Bestand haben. Dabei geht es insbesondere um die «vorrangige Option für die Armen», eine geschwisterlich-synodale Kirche, den Kulturdialog und die immer dringend werdende ökologische Frage.

Vom Rand in die Mitte

Franziskus, der vom «Ende der Welt» ins Zentrum der kirchlichen Macht kam, geht zu den Randständigen und stellt sie immer wieder in die Mitte: die Flüchtlinge auf Lampedusa, die Indigenen in Ecuador, die Bevölkerung des Gazastreifens, Rohingya-Vertriebene in Bangladesch, gestrandete Flüchtlinge auf Lesbos. Diese tatkräftige «Option für die Randständigen und Minderheiten» ist ein durchgehend starkes Merkmal des Pontifikats von Franziskus.

Aufmerksamkeit für jene, die als «überzählig» betrachtet werden.

Besonders mutig und klar sind seine Aussagen zum «Kapitalismus» und zu einer «Wirtschaft, die tötet». Seine Analyse diesbezüglich steht jener der ersten Jahre der Befreiungstheologie in nichts nach, die damals Anleihen bei der marxistischen Gesellschaftsanalyse machte, was ihr vielfältig zum Verhängnis wurde. Franziskus spricht dabei nicht mehr allgemein von den «Armen», sondern von «Überflüssigen», also von Menschen, die vom vorherrschenden System gar nicht mehr benötigt und deshalb als «überzählig» betrachtet werden.

Diese Ausdifferenzierung von «Armut» und «Armen» ist übrigens ein Merkmal der zweiten Generation von Befreiungstheolog*innen ab 1985: neben den wirtschaftlich Armen geht es auch um marginalisierte, diskriminierte und entrechtete Menschen wie Frauen, Indigenen, Schwarzen oder Jugendlichen und nicht-menschlichen Wesen wie der «Mutter Erde». Diese Subjekte – und viele mehr – hat Franziskus in seinen Ansprachen und Rundschreiben immer wieder als Zielgruppen einer vorrangigen Option einer «befreienden» Pastoral benannt.

Ökologisch und interreligiös

Die Befreiungstheologie hat sich ab den 1990er Jahren nicht nur immer weiter globalisiert, also auch in Afrika, Asien, Ozeanien und sogar Europa Fuss gefasst, sondern zudem neuen Subjekten im Sinne der «vorrangigen Option» zugewandt: Frauen, Indigenen, Mutter Erde und religiösen Minderheiten. Eine ähnliche Hinwendung ist auch bei Papst Franziskus festzustellen. Die Enzyklika Laudato Si´ ist ein Beispiel für die Option für die «Mutter Erde», zumal er sich dabei auch immer wieder auf den zuvor verfemten brasilianischen Befreiungstheologien Leonardo Boff beruft.

Achtung der Menschenrechte wichtiger als doktrinäre Fragen

Fast die Hälfte seiner Auslandreisen hatten zum Ziel, sich mit Vertreter*innen anderer religiöser Traditionen und religiösen Minderheiten zu treffen (Jordanien, Palästina, Israel, Albanien, Türkei, Bosnien und Herzegowina, Sri Lanka, Armenien, Georgien, Myanmar, Bangladesch, Vereinigte Arabische Emirate, Irak, Kasachstan, Mongolei, Südsudan). Dabei war Franziskus der Dialog im Sinne einer gemeinsamen Bemühung um Frieden und die Achtung der Menschenrechte wichtiger als doktrinäre Fragen.

Blinde Flecken

Seine «befreiungstheologische» Praxis hat vor allem mit der lateinamerikanischen Herkunft zu tun, nicht zuletzt auch mit der schwierigen und zum Teil ambivalenten Haltung zu Zeiten der argentinischen Militärdiktatur. Dabei sprach Jorge Mario Bergoglio sich zwar nicht in derselben Radikalität wie Oscar Romero gegen die Junta aus, machte aber auch nicht gemeinsame Sache wie grosse Teile der argentinischen Amtskirche.

Eher zahmes Engagement für den Einschluss von Frauen.

Sicher hat Franziskus auch Schwachpunkte oder gar blinde Flecken. Im binnenkirchlichen Raum sind entscheidende Reformen ausgeblieben. Trotz seines Bemühens um eine «Pastoral der Barmherzigkeit» und eines einfachen Lebensstils haben sich die Kurie und der damit verbundene Klerikalismus nicht wesentlich verändert. Zudem bleibt das Engagement bzgl. des Einschlusses von Frauen, heteronormativen Menschen und zur Ökumene eher zahm, was wohl auch seiner Herkunft geschuldet ist.

Mit der Befreiungstheologie ist es in gewisser Weise wie mit den Errungenschaften der Arbeiter*innenbewegung und der Gewerkschaften: sie sind inzwischen so selbstverständlich geworden, dass sie nicht mehr als solche sichtbar sind. Als «Hefe» im Teig oder «Salz» im Brot wirkt befreiungstheologisches Denken und Handeln in vielerlei Hinsicht weiter, ohne als solches erkennbar und benennbar zu sein. Das gilt auch für Franziskus, seine Schriften und Symbolhandlungen: es ging ihm immer um eine menschlichere Welt, um umfassende «Befreiung» im Sinne des Reiches Gottes.

—

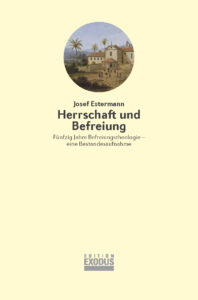

Josef Estermann, promovierter Philosoph und Theologe, war über 17 Jahre in den Anden Südamerikas (Peru und Bolivien) und sechs Jahre am Missionswissenschaftlichen Institut Missio e.V. (MWI) in Aachen tätig. Seit der Rückkehr aus Lateinamerika (2012) bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als Lehrbeauftragter an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern und als Bildungsleiter im RomeroHaus (Schweiz).

Kürzlich erschienen: Josef Estermann, Herrschaft und Befreiung. Fünfzig Jahre Befreiungstheologie – eine Bestandesaufnahme» (Edition Exodus: 2025). Die knapp 200 Seiten umfassende, gut lesbare Überblicksdarstellung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie «Befreiungstheologie» breit versteht und nicht nur nach Lateinamerika blickt. Thematisiert werden unter anderem die Gender-Perspektive, ökotheologische Ansätze, post- und dekoloniale Theologien, Befreiungstheologie weltweit und in Europa.

«Inzwischen bin ich überzeugt, dass die Befreiungstheologie weder tot noch totgesagt, sondern lebendig und bunt, vielfältig und herausfordernd, vor allem aber nötiger denn je ist. Ob sie als solche auch benannt wird, ist nicht wichtig. Entscheidend ist die befreiende Botschaft: Eine andere Welt ist möglich!»

Beitragsbild mit KI erstellt.