Der Islamische Religionsunterricht (IRU) stösst als Kleinod interreligiösen Lernens an seine Grenzen. Von Matthias Loretan

Kreuzlingen am Bodensee, eine Kleinstadt im Kanton Thurgau, wurde 2007 zum Ausgangspunkt eines bemerkenswerten Projektes. An der dortigen Pädagogischen Hochschule fand 2007 eine Tagung statt zum Thema: «Wie viel Religion verträgt die Schule? Die Rolle der Religionen in der demokratischen Gesellschaft».

Im Anschluss daran gründeten Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften den Runden Tisch der Religionen als informelle lokale Plattform; zwei Jahre später folgte mit dem Interreligiösen Arbeitskreis im Kanton Thurgau eine weitere Initiative zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens und des interreligiösen Dialogs.

Mehr als 20% der Schülerinnen und Schüler sind muslimisch.

Eine Arbeitsgruppe des Runden Tisches der Religionen konkretisierte die Frage, welche Religionsgemeinschaften weshalb an den säkularen staatlichen Schulen konfessionellen Religionsunterricht erteilen dürfen. Für die Schulen in Kreuzlingen war diese Frage insofern relevant, da mehr als 20% der Schülerinnen und Schüler muslimisch sind. An der fachlich und interreligiös breit abgestützten Initiativgruppe beteiligten sich Vertreter der albanischen und türkischen Moscheegemeinde, der katholischen Pfarreien sowie der evangelischen Kirchgemeinde.

Die Initiativgruppe leistete Hebammendienste.

Auch die städtische Fachstelle Integration, Lehrpersonen und Schulleiter sowie Fachleute der Pädagogischen Hochschule waren darin vertreten. Die Initiativgruppe leistete Hebammendienste, indem sie das Konzept entwickelte und mit der Schulbehörde verhandelte.

Die Projektbeschreibung des IRU nennt religions-, bildungs- und migrationspolitische Ziele:

- Förderung der religiösen Identität durch Bildung

- Schule als Sozialraum für die Integration muslimischer Kinder und Eltern

- Chancengerechtigkeit in Bezug auf die Realisierung der in der Bundesverfassung garantierten Religionsfreiheit

- Klärung der Kriterien für den Zugang zum konfessionellen Religionsunterricht an der staatlichen Schule

- Abbau von Schwellen und Ängsten, Förderung der inner-islamischen Ökumene, interreligiöser Austausch

Vergleichbar mit der Zuständigkeit der Landeskirchen für den christlichen Religionsunterricht gründeten die Moscheegemeinden 2010 den Verein für Islam-Unterricht in Kreuzlingen (VIUK), der die Organisation und Finanzierung des IRU-Projekts übernahm. Mit der Vereinsgründung wählten die Moscheegemeinenden ein typisch helvetisches Modell privatrechtlicher Selbstorganisation.

Eltern der Kinder sind im Trägerverein angemessen vertreten.

Die Moscheegemeinden achteten darauf, dass die Eltern der Kinder, welche den IRU besuchen, im Trägerverein angemessen vertreten sind. Die Mitglieder der Initiativgruppe sowie des Trägervereins arbeiten ehrenamtlich. Die Kosten für den Aufwand der IRU-Projekte werden zur Hauptsache von den beteiligten Moscheegemeinden getragen. Die Eltern beteiligen sich mit einem moderaten Jahresbeitrag von CHF 135 pro Kind an der Finanzierung des Unterrichts. Die Lehrperson wird zu einem minimalen Ansatz im Stundenlohn entschädigt.

Die unabhängige Evaluation stellte dem lokalen Projekt ein gutes Zeugnis aus.

Nach einer dreijährigen Pilotphase evaluierte eine unabhängige Stelle das IRU-Projekt im Auftrag der Stadt Kreuzlingen sowie der lokalen Schulbehörde. Der Bericht stellte dem lokalen Projekt ein gutes Zeugnis aus. Entsprechend führten die lokalen Schulbehörden den IRU auf das Schuljahr 2013/14 regulär ein. Mit Verweis auf die Autonomie der Schulgemeinden legitimierte das kantonale Departement für Erziehung und Kultur den Entscheid indirekt und bekräftigte die Bedeutung basisnaher Bildungsinitiativen.

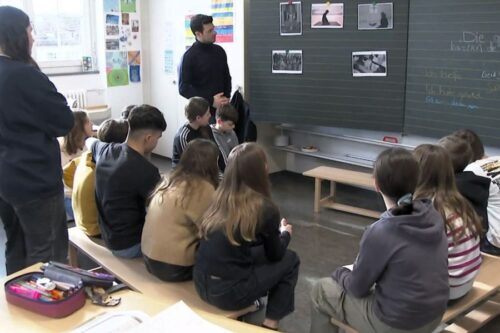

Wie beim christlichen Religionsunterricht stellt die Schulbehörde Räume kostenlos zur Verfügung und koordiniert die Unterrichtszeiten. Als konfessioneller Unterricht ist der IRU für die Schülerinnen und Schüler freiwillig. Jeweils im Mai werden die muslimischen Eltern eingeladen, ihre Kinder für den islamischen Unterricht anzumelden. Jährlich besuchen etwa 85 Kinder den IRU in Kreuzlingen (circa 70 % der muslimischen Schulkinder).

Kinder aus unterschiedlichen muslimischen Ethnien können gemeinsam unterrichtet werden.

Mit der regulären Einführung wird in den 4., 5. und 6. Klassen an zwei Schulstandorten wöchentlich eine Lektion konfessioneller islamischer Unterricht erteilt. Der Unterricht findet auf Deutsch statt. Somit können Kinder aus unterschiedlichen muslimischen Ethnien gemeinsam unterrichtet werden. Schulleitungen, Fachleute, Eltern sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger können den Unterricht punktuell besuchen. Eine Fachperson der Pädagogischen Hochschule evaluiert jährlich den Unterricht und verfasst einen kurzen Bericht zuhanden der Schulbehörde sowie der Trägerorganisation.

Das Kreuzlinger Modell diente als Vorbild für die IRU-Projekte in Romanshorn (2022) und Neuhausen (2022, Kanton Schaffhausen). Mit Verweis auf die guten Erfahrungen mit dem Kreuzlinger IRU-Projekt gingen die Schulleitungen der Primarschulgemeinden von Sulgen (2019) und Bürglen (2024) auf die ansässigen Moscheegemeinden zu und luden sie ein, ähnliche Projekte zu entwickeln. In allen genannten Schulgemeinden gibt es einen Anteil muslimischer Schülerinnen und Schüler von mindestens 15 Prozent.

«Lehrplan Islamischer Religionsunterricht Thurgau»

Die IRU-Trägervereine bekennen sich den Werten des säkularen demokratischen Bildungswesens. Zu Beginn orientierten sich die Lehrpersonen an den IRU-Lehrplänen aus Bayern und Baden-Württemberg. 2023 entwickelte eine interreligiös zusammengesetzte Fachgruppe den «Lehrplan Islamischer Religionsunterricht Thurgau», der explizit die Schweizer Verhältnisse berücksichtigt. Es handelt sich um den ersten Bildungsplan der Schweiz, der im Auftrag muslimischer Trägerorganisationen entwickelt und eingeführt wurde. Der IRU-Lehrplan orientiert sich am offiziellen Lehrplan 21 der Volksschule sowie an den darauf aufbauenden konfessionellen Lehrplänen für den christlichen Religionsunterricht. Dies erleichtert die interreligiöse Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte. Aus pädagogischer Überzeugung und im Respekt vor der Glaubens- und Gewissensfreiheit haben die Verfasser des IRU-Lehrplans das didaktische Konzept der Kompetenzorientierung bewusst von den anderen Lehrplänen übernommen und mit Argumenten der islamischen Theologie untermauert.

Wie die christlichen Kinder in ihrem konfessionellen RU lernen die muslimischen Kinder im IRU ihren Glauben aus einer Binnenperspektive kennen. Dabei werden zentrale Inhalte islamischen Glaubens erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren diese im Kontext ihrer aktuellen Lebenswelt. Sie begegnen dabei auch anderen religiösen Traditionen und erlernen, wie sie mit Menschen anderen Glaubens in Frieden zusammenleben können. Religiöse Toleranz wird aus islamischer Tradition begründet. Die Kinder erfahren, dass der Koran und die Schweizer Verfassung vereinbar sind, und lernen einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.

Herausforderungen bleiben

Bildung und Religion sind in der Schweiz föderalistisch organisiert. Die Kleinräumigkeit schafft Übersichtlichkeit und ermöglicht basisnahe Prozesse interreligiösen Lernens, sie birgt aber auch Probleme:

- Begrenzte Verbreitung: Neben den vier Projekten im Thurgau existieren schweizweit nur fünf weitere IRU-Angebote, alle in der Deutschschweiz. Viele dieser Initiativen beruhen auf Einzelengagement, ohne stabile Trägerstrukturen oder gesicherte Finanzierung. Insgesamt nehmen in der gesamten Schweiz rund 250 Schülerinnen und Schüler am IRU teil. Zum Vergleich: In Österreich ist der IRU seit 1982/83 flächendeckend etabliert, in Deutschland sind die rechtlichen Grundlagen weitgehend geklärt, auch wenn die Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist.

- Fehlende Strukturen: Es mangelt in der Schweiz an nachhaltigen Lösungen für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen sowie an flächendeckenden IRU-Angeboten für alle muslimischen Kinder. Die Zulassung religiöser Gemeinschaften zum Religionsunterricht ist kantonal unterschiedlich geregelt. Langfristig braucht es klare juristische Vorgaben für die Zusammenarbeit staatlicher Institutionen mit privatrechtlich organisierten Religionsgemeinschaften – über die Schule hinaus, etwa für die Seelsorge in Armee, Justizvollzug, Asyl- und Gesundheitswesen.

- Politischer Widerstand: Die lokalen ergebnisoffenen IRU-Experimente stossen auf politischen Widerstand. Die Kritiker stellen die Legitimität solcher Projekte in Frage. Sie befürchten eine Islamisierung der Gesellschaft und erkennen im IRU ein Instrument der Machtergreifung, das die christliche oder/und die säkulare Leitkultur schwächt und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Über das Frame «Islam» wird kulturelle Identität verhandelt: Wer dazu gehört und wer anders ist. Von muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wird dabei ein hohes Mass an Ambiguitätstoleranz erwartet. Um nicht nur Objekt religionspolitischer Debatten zu sein, müssen die Verantwortlichen ihre Anliegen aktiv in öffentliche Diskurse und politische Entscheidungsprozesse einbringen und vertreten.

Zur Vertiefung:

Loretan Matthias: Islamischer Religionsunterricht an der Volksschule im Kanton Thurgau. Fallstudie über einen sozialen Konflikt Masterarbeit 2025.

Interreligiöser Arbeitskreis im Kanton Thurgau (Hrsg): Lehrplan Islamischer Religionsunterricht Thurgau. 2025.

Schmid, Hansjörg/René Pahud De Mortanges/Andreas Tunger-Zanetti/Tatiana Roveri: Religiöse Diversität, interreligiöse Perspektiven und islamischer Religionsunterricht in der Schweiz, in: SZIG/CSIS-Studies, Freiburg (Schweiz), Schweiz: Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG), 2023a.

Schmid, Hansjörg/Noemi Trucco/Isabella Senghor/Ana Gjeci: Soziale Konflikte: Potenziale aus sozialwissenschaftlicher, islamischer und christlicher Perspektive, in: Theologischer Verlag Zürich eBooks, 1. Aufl., Zürich, Schweiz: Beiträge zu einer Theologie der Religionen, 2023b.