Mathematik: Hassfach oder große Liebe? Die Theologin und Mathematikerin Susanne Tepel sucht mithilfe formaler Logik nach der Form einer zukunftsfähigen Pastoral. Dabei dient ihr ein mathematisches Modell als Inspiration: Mathematik als kreatives Werkzeug der Theologie.

Mathematik und Pastoral — als ob Gott „berechenbar“ wäre?!

Nein, eben nicht — aber genau für Unvorhersehbares und nicht Kalkulierbares hat der Mathematiker George Spencer-Brown (1923-2016) seine Gesetze der Form[1] entwickelt.

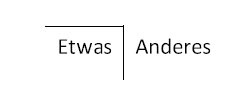

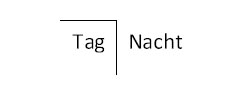

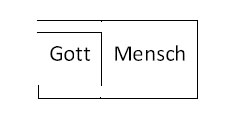

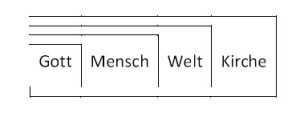

George Spencer-Brown setzt in seiner Logik der Formen auf die Idee der Unterscheidung und die Idee der Bezeichnung. „Wenn einmal eine Unterscheidung getroffen wurde, können die Räume, Zustände oder Inhalte auf jeder Seite der Grenze, indem sie unterschieden sind, bezeichnet werden.“ Somit beginnt seine Logik mit der Aufforderung: „Triff eine Entscheidung.“ Diese Unterscheidung lässt sich an einem einfachen Beispiel zeigen: Spencer-Brown unterscheidet etwas von etwas anderem und schreibt dies so:

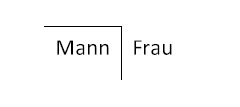

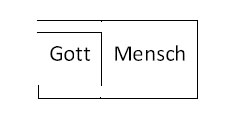

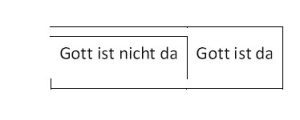

Die Unterscheidung trennt, aber verbindet zugleich. Mit Hilfe der Formenschreibweise von George Spencer-Brown lässt sich auch diese Dynamik abbilden. Dazu hilft eine weitere Form, das so genannte Re-entry:

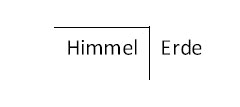

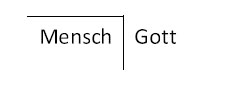

Somit lässt sich die Formenschreibweise auch auf die Begegnung Gott und Mensch übertragen: Mensch und Gott begegnen einander, verändern sich, bleiben aber unterschieden und getrennt. Dies ist ein ewiger Prozess mit immer wieder neuen unvorhersehbaren Ergebnissen. Einen so komplexen Sachverhalt zu beschreiben, kann Bücher füllen und bleibt doch immer noch defizitär. Mit der Schreibweise der Formen lässt sich ein solches Beziehungsgeschehen auf einfache aber geniale Weise abbilden:

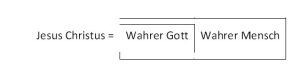

Zur Veranschaulichung der Formenschreibweise soll noch ein weiteres Beispiel dienen: Jahrhunderte lang wurde die Frage diskutiert, ob und wie Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott sein kann. Eine Vorstellung, die menschliches Denken schlichtweg übersteigt. Mit der Formenschreibweise von George Spencer-Brown könnte man das Ergebnis aus dem Konzil von Chalcedon so formulieren:

Mit der Formenschreibweise von George Spencer-Brown lassen sich also nicht nur mathematische Formeln darstellen, sondern auch Ereignisse und paradoxe Zusammenhänge. Auch wenn diese Formen beim ersten Lesen ungewöhnlich erscheinen, so bieten sie eine einzigartige Möglichkeit der Beschreibung ereignishafter und dynamischer Prozessentwicklungen.

Form einer Pastoral in der nächsten Gesellschaft

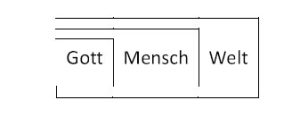

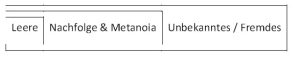

Wenn es stimmt, dass pastorales Handeln jenes Handeln ist, durch welches Gott und Menschen — gestützt auf Prinzipien der Lehre, das Verhältnis der Kirche zur Welt und zu den Menschen von heute — einander begegnen,[2] dann kann dieses Handeln auch nur im Kontext der nächsten Gesellschaft geschehen. Wenn sich diese Gesellschaft, in der wir heute leben, derart radikal verändert, ist zu fragen, ob und wie sich pastorales Handeln verändern muss. Mögliche Ziele, wie zum Beispiel die leeren Kirchenbänke wieder zu füllen, möglichst viele Ehrenamtliche zu rekrutieren und nur die Anzahl derer zu zählen, die regelmäßig in die sonntägliche Eucharistiefeier kommen, sind zu überprüfen. Die Veränderungen in der nächsten Gesellschaft sind derart radikal und komplex, dass es kein Zurück in die frühere Zeit gibt – wie also sieht eine Form einer Pastoral in der nächsten Gesellschaft aus?

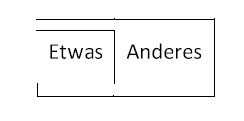

Überträgt man nun die Definition von Pastoral aus der Pastoralkonstitution in die Formenschreibweise, so lässt sich das Ereignis, dass Evangelium und Mensch einander begegnen, wie folgt schreiben:

In meinen Forschungsarbeiten bringe ich die unterschiedlichen Bereiche „in Form“ und untersuche insbesondere die Grenzüberschreitungen.

Susanne Tepel ist Theologin und Mathematikerin. Sie arbeitet an einer praktisch-theologischen Dissertation über George Spencer-Brown in Tübingen.

Foto: Pixabay

[1] Spencer-Brown, George: Laws of Form — Gesetze der Form. Übersetzung Thomas Wolf. Leipzig 1997.

[2] Vgl. Die einleitenden Fußnote zu Beginn der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes gibt eine Definition dessen, was das Konzil unter Pastoral versteht: Die Konstitution „wird ‚pastoral’ genannt, weil sie, gestützt auf Prinzipien der Lehre, das Verhältnis der Kirche zur Welt und zu den Menschen von heute darzustellen beabsichtigt. (…) Im ersten Teil entwickelt die Kirche ihre Lehre vom Menschen, von der Welt, in die der Mensch eingefügt ist, und von ihrem Verhältnis zu beiden. Im zweiten Teil betrachtet sie näher die verschiedenen Aspekte des heutigen Lebens und der menschlichen Gesellschaft, vor allem Fragen und Probleme, die dabei für unsere Gegenwart besonders dringlich erscheinen.“

[3] Spencer-Brown, Laws of Form, xxxv.