Ein erschütterndes und ein aufregendes Buch: eine doppelte Lektürempfehlung von Joachim Kügler.

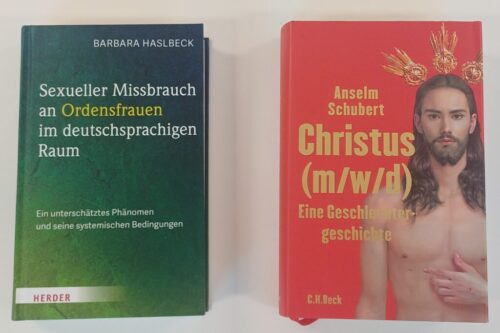

Beginnen wir mit dem neuesten: Barbara Haslbecks gerade bei Herder erschienenes Buch (Sexueller Missbrauch an Ordensfrauen im deutschsprachigen Raum, Freiburg/Br. u.a.: Herder 2025) beschreibt und analysiert ein erschütterndes Phänomen, das kirchlich oft unterschätzt wird, nämlich den Missbrauch an Ordensfrauen. Die Studie ist das Resultat eines längeren, von der Fidel Götz Stiftung geförderten Forschungsprojekts, das die Autorin an der Universität Regensburg durchgeführt hat.

In einem empirisch-qualitativen Zugang hat Haslbeck die Missbrauchserfahrungen von Ordensfrauen gesammelt und stellt sie in ihrem Werk thematisch geordnet vor. Obwohl das Buch in nüchtern-wissenschaftlicher Sprache gehalten ist, muss die Lektüre – gerade kirchlich Glaubenden – schwerfallen, denn es offenbart sich dabei der kaum erträgliche Abgrund eines moralischen, spirituellen und kirchlichen Elends. Die Autorin stellt Erfahrungen vor, die sich um schwersten sexuellen und spirituellen Missbrauch drehen. Kein Mensch, egal welchen Alters oder Geschlechts, sollte so etwas erleben müssen, aber gerade für Frauen, deren Lebensentwurf auf religiös begründete Keuschheit ausgerichtet ist, ist das Erleben sexueller Aggression besonders schlimm, insofern dies über die Zerstörung der sexuellen Selbstbestimmung hinaus eine Vernichtung ihrer spirituellen Existenz bedeutet.

Das zeigt sich besonders dort, wo sich der Eintritt in den Orden als Flucht aus einer Missbrauchssituation darstellt, ohne dass der erhoffte Schutz wirklich erreicht wird, weil der Missbrauch einfach weitergeht oder auf andere Weise neu einsetzt. Vermutete Schutzräume (safe spaces) entpuppen sich als höchst gefährlich und stellen geradezu ein Einfallstor für Missbrauch dar. Das gilt zum einen für Ordensgemeinschaften als ganze, insofern sie nicht nur im Schutz vor Missbrauch versagen, sondern auch als systemische Komplizen der Tatpersonen agieren, wenn auf den Missbrauch hingewiesen wird. Vulnerantes Verhalten wie Beschweigen, Bestreiten, Vertuschen und die Beschuldigung des Opfers (victim blaming) bei gleichzeitiger Solidarisierung mit den Tätern bzw. Täterinnen sind typische Reaktionen auf das (interne) Bekanntwerden von Missbrauchstaten. Zum anderen zeigt sich im individuellen Bereich ein besonders riskanter Ort dort, wo Hilfe und Schutz zu erwarten wäre.

Gerade die individuelle „Geistliche Begleitung“ erweist sich als besonders riskant, wobei sie aufgrund von hierarchischen Strukturen oft ihren Namen nicht verdient. Anstelle von Begleitung, was ja das Miteinander-Gehen von Gleichberechtigten suggeriert, steht in der Praxis oft eine Interaktion, die Hierarchien verstärkt, Abhängigkeiten schafft, emotionale Bindungen ausnutzt, Missbrauch vorbereitet und ihn ideologisch legitimiert. Letzteres geschieht häufig in einem ideologischen Amalgam aus biblischen, theologischen und spirituellen Versatzstücken, die letztlich zu einer geradezu blasphemisch anmutenden Umwertung aller Werte führt und den erhofften safe space des geistlichen Gesprächs für Betroffene zu einem Vorhof der Hölle macht. Zudem stellt die Autorin fest, dass es zwar überwiegend Männer sind, die Missbrauch begehen, dass es aber auch Frauen gibt, welche die hierarchische Unterordnung von Mitschwestern ausnutzen, um diese zu Opfern zu machen. Offensichtlich greift hier ein patriarchales Grundmuster der „Vermännlichung“ von Frauen durch Macht.[1]

Wie eingangs schon festgestellt, ist Haslbecks Buch schwer zu lesen, weil es so viel Belastendes offenlegt und so vieles in Frage stellt, was kirchlich Glaubenden wichtig ist. Und doch muss die Lektüre unbedingt empfohlen werden, denn das Buch gibt nicht nur Betroffenen eine Stimme, sondern legt darüber hinaus eine ebenso detaillierte wie überzeugende Analyse der Strukturen vor, die auf religiös-spiritueller, relationaler und institutioneller Ebene Missbrauch begünstigen. Ute Leimgruber hat deshalb völlig Recht, wenn sie in ihrem Vorwort feststellt, das Buch sei „Pflichtlektüre für alle Ordensleute, für Bischöfe, Ordensoberen und Präventionsbeauftragte“ (21).

Nur wenig älter ist das Buch von Kirchenhistorikers Anselm Schubert (Christus (m/w/d): Eine Geschlechtergeschichte, München: Beck 2024) und es beschäftigt sich vorwiegend mit älteren, aber hochinteressanten Gegenständen. Das Buch beschreibt nämlich die christlichen Genderzuschreibungen für Jesus bzw. Christus von den neutestamentlichen Anfängen bis in die Gegenwart. Mit einem wahren Feuerwerk an Quellen wird nachverfolgt, wie der Erlöser jeweils gegendert wird. Dabei geht es wechselweise um den ewigen (und/oder erhöhten) Christus oder den menschlichen Jesus, der freilich die längste Zeit der Kirchengeschichte mit dem „historischen Jesus“ nichts zu tun hat.

Das Buch macht deutlich, dass das Geschlecht Jesu oder des Christus gar nicht immer von Belang ist. In manchen Epochen bewegt sich das Christusbild so selbstverständlich im Rahmen patriarchaler Kultur, dass das Mannsein Jesu gar nicht thematisiert werden muss, weil der Mann einfach als der eigentliche Mensch angesehen wird. Schubert spricht in diesem Zusammenhang dann von der Idee des einen Geschlechts. Dieses eine menschliche Geschlecht ist demnach im Mann verwirklicht und die Frau ist nur eine defizitäre Ausformung des Menschlichen. Diese misogyne Theorie der Antike verbindet Schubert vor allem mit dem Namen des Aristoteles.

Dieser ideologische Hintergrund macht klar, dass das Beschweigen der Geschlechtlichkeit des Erlösers keine befreiende Idee übergeschlechtlicher Menschlichkeit impliziert, sondern Männlichkeit und Menschlichkeit zusammenlaufen lässt. Ähnliches gilt auch für die vielen Variationen späteren Genderns. Auch wenn dem Erlöser weibliche, androgyne, transsexuelle oder sonstige Genderaspekte zugeschrieben werden, so geht es in aller Regel eben gerade nicht um das Ausbrechen aus dem kulturellen Rahmen Männlicher Herrschaft (Bourdieu). Viel eher wird die umfassende Macht und Herrlichkeit des letztlich eben immer männlichen Erlösers herausgestellt. Dies gilt selbst dort, wo Christus als stillende Mutter gesehen wird, wobei Schubert auf diesen Aspekt nur recht knapp eingehen kann.[2]

Der Exeget hätte sich für den neutestamentlichen und altkirchlichen Bereich sicher etwas mehr Details gewünscht, aber angesichts der Fülle der Quellen ist Schuberts Knappheit mehr als verständlich. Was das Buch mit dem von Haslbeck verbindet, ist das Offenlegen von Quellen, die Gewaltsexualität und weibliche Spiritualität so eng verbinden, dass dies im Rückblick wie eine ideologische Grundlegung von Missbrauch erscheint. Dies wird insbesondere in der – von einem Mann verfassten – Hagiographie der Dorothea von Montau (14. Jh.) deutlich, wo Christus nicht nur als mystischer Bräutigam verstanden wird, der sich der Seele sakramental hingibt, sondern auch als Gewalttäter, der sich den Körper der Mystikerin sexuell unterwirft (90 f.).

Hier und an anderen Stellen wird oft nicht ausreichend deutlich, um welchen Körper es sich dabei handelt.[3] Es geht hier ja nicht um das biologische Substrat der Visionärin, sondern um den visionär wahrgenommenen Körper der Frau. Trotzdem kann eine solche, „nur“ imaginierte Vergewaltigung die Vorbereitung für real-körperlichen Missbrauch sein, da sie Gewaltsexualität als Metapher für die göttliche Liebe des Heilands benutzt. Diese Metapher lebt von der kulturellen Voraussetzung, dass der Mann das Recht auf Gewaltsexualität hat. Damit bereitet sie den Boden für den Missbrauch von Frauen, Männern und Kindern durch kirchliche Machtträger und legt es geradezu nahe, deren Untaten als Medium göttlicher Liebe zu kaschieren.

Es sei empfohlen, beide Bücher zu lesen und diejenigen, die sich entscheiden, mit Schubert zu beginnen, werden bei Haslbeck viele Déjà-vu-Momente erleiden – ganz ohne Erinnerungstäuschung.

________________________________________________

Joachim Kügler war bis September 2024 Inhaber des Lehrstuhls für Neutestamentliche Wissenschaften an der Universität Bamberg.

[1] Vgl. dazu J. Kügler, Sexualität – Macht – Religion, Würzburg 2021, 89-113.

[2] Etwas ausführlicher: J. Kügler, The Nursing Father’s Breasts. Transgender Metaphoric in the New Testament and After-biblical Christianity, in: M. Manyonganise, M. R. Gunda, & L. Naicker – in cooperation with J. Kügler (Eds.), Religion, Gender and Masculinities in Africa. Essays in Honour of Ezra Chitando (BiAS 44/ ERA 17), Bamberg 2025, 441-464. https://doi.org/10.20378/irb-106058.

[3] Hier könnte eine plurale Körpertheorie hilfreich sein. Vgl. J. Kügler, Zeus Syndrome: A Very Short History of Religion-Based Masculine Domination, London/ New York 2022, 3-6.