Hanspeter Schmitt erinnert anlässlich des achzigsten Jahrestags des Atombombeneinsatzes in Hiroshima an die Fragilität einer auf Abschreckung beruhenden Weltordnung.

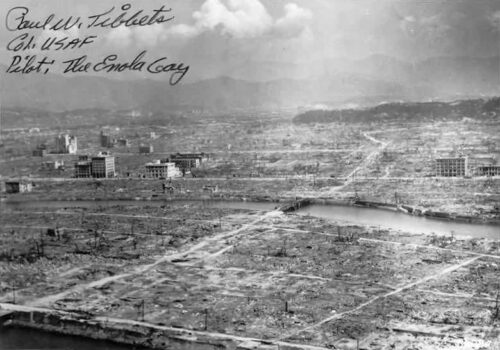

Als heute vor achtzig Jahren über Hiroshima und drei Tage später über Nagasaki die ersten Atombomben gezündet wurden, hielt die Welt für einen Moment den Atem an. Das Ausmass der Zerstörung und Verletzung von Leib und Leben, von Schöpfung und Infrastruktur – es sprengte selbst nach den Kriegsjahren die Vorstellungen infernaler Gewalt und brannte sich durch die weltweit verbreiteten Bilder der bedrohlichen Atompilze ins Menschheitsgedächtnis ein. Das vielschichte Leiden der Millionen Menschen, die von dieser Gewalt getroffen wurden, lässt sich in solchen Bildern freilich nicht einfangen. Es entzieht sich jeder Metaphorik und hält – trotz der vielen Jahre und des erfolgten Wiederaufbaus – bis heute an!

Das Ausmass der Zerstörung und Verletzung brannte sich durch die Bilder ins Menschheitsgedächtnis ein.

Nicht von Dauer waren hingegen die starken friedensethischen und waffenkritischen Impulse, die im Nachfeld dieses ersten Atomschlages angesichts seiner verheerenden Folgen empfunden und formuliert wurden: „Nie wieder Krieg!“, „Ächtung aller atomaren Waffen!“, „Schwerter zu Pflugscharen!“ etc. Heute und vor dem Hintergrund aktueller Kriegs-, Bedrohungs- und Aufrüstungsszenarien wirken diese Formeln für die meisten naiv und fahrlässig: ein Idealismus, der realpolitisch nichts taugt und bekämpft werden muss. Damals aber stand die Welt für diesen einen Moment still. Sie sah in den globalen Abgrund einer apokalyptischen Kriegstechnologie: „So könnten wir alle untergehen!“, „Das darf nie wieder geschehen!“.

Die waffenkritischen Impulse wirken heute für die meisten naiv und fahrlässig.

Von dieser klaren Absage an atomare Kriegsmittel und ihre Vernichtungspotentiale ist kaum noch etwas zu hören. Bereits damals wurde im Zuge der nachfolgenden Deutung des katastrophalen Geschehens die Tür zur positiven Sicht des Kernwaffeneinsatzes aufgetan: Hatte er nicht zum Ende des nicht minder katastrophalen Weltkriegs geführt? War damit nicht evident, dass dieses Mittel eine entscheidende, mithin abschreckende, sogar friedensstiftende Wirkung hat?

… abschreckende, sogar friedensstiftende Wirkung?

Die Logik atomar basierter Prävention, die diese Deutung leitet, war aber schon damals irreführend und ist es bis heute! Sie suggeriert eine Sicherheitsgarantie, blendet jedoch die eklatanten Sicherheitsrisiken nuklearer Waffensysteme aus: Imperialistischer Missbrauch, Unfälle und Versagen, kollaterale Effekte, Vergeltungsdynamiken und sämtliche Folgen, die schlicht nicht beherrschbar sind.

Dennoch prägte diese Logik das politische Handeln der letzten acht Jahrzehnte. Sie gab dem Bemühen um einen Frieden, der auf ökonomische und ökologische Entwicklung für alle, auf kulturellen Austausch und Gerechtigkeit baut, faktisch das Nachsehen. Auch der 1968 von den USA, der Sowjetunion und Grossbritannien initiierte Atomwaffensperrvertrag verhinderte nicht, dass die Sicherheitsstrategien grosser wie kleiner Mächte um den Besitz oder Nichtbesitz atomarer Sprengköpfe kreisen.

Eine Weltordnung, deren Balance und Wohlfahrt entscheidend auf atomarer Schlagkraft und Abschreckung beruht, ist äusserst fragil.

Doch zurückgefragt: Ist es nicht so, dass die Ukraine, besässe sie ihre Atomwaffen noch, niemals von Russland angegriffen worden wäre? Wir können das vermuten und wären wegen der dann vermiedenen Opfer und der Menschen dort zurecht einfach nur froh darüber. Das ändert aber nichts daran, dass eine Weltordnung, deren Balance und Wohlfahrt entscheidend auf atomarer Schlagkraft und Abschreckung beruht, eine äusserst fragile und beklemmende Form globalen Miteinanders ist. Nach wie vor befindet sich die Welt an jenem Abgrund, der ihr damals für einen Moment erschreckend bewusst geworden ist.

In Zeiten eskalierender militärischer Konflikte und billionenschwerer hektischer Aufrüstung bleibt es eine Herausforderung, an diesen Moment zu erinnern und für eine nachhaltige wie konstruktive Friedenslogik einzustehen. Albert Einstein – Universalgenie, Pazifist und Zeuge beider Weltkriege – tat das offensiv, aber mit grosser Nachdenklichkeit. Auch er rang um eine verantwortbare Position zur Frage nuklearer Bewaffnung. Obschon zeitlebens friedensbewegt, schrieb er 1939 seinen legendären Brief an den US-Präsidenten Roosevelt. Darin forderte er ihn angesichts der deutschen Atomwaffenprojekte zu Wachsamkeit und raschem Handeln auf. Die danach in den USA gebauten Atombomben waren jene, die über Hiroshima und Nagasaki zum Einsatz kamen. Zutiefst schockiert über das entsetzliche Geschehen, bereute Einstein seinen Brief als einen „schweren Fehler“ und intensivierte sein Engagement für eine aktiv betriebene, umfassend grundgelegte Ära des Weltfriedens. Dass unsere Welt wegen ihrer Kernwaffenarsenale am eigenen Abgrund steht, dieses Bewusstsein hat ihn nie mehr losgelassen. Sarkastisch prophezeite er, dass spätere Weltkriege „mit Stöcken und Steinen“ ausgetragen würden, wenn dieses zerstörerische Potential künftig wirklich zum Einsatz käme.

… innehalten und realisieren: „So könnten wir alle untergehen!“

Statt mit diesem Potential weiterhin strategisch zu „spielen“, bietet der heutige Tag die Chance einer zukunftsweisenden Revision: Für diesen einen Moment – wie damals – innehalten und realisieren: „So könnten wir alle untergehen!“

Prof. Dr. Hanspeter Schmitt wurde an der Universität Bamberg im Fach Moraltheologie promoviert und habilitiert. Seit 2007 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Theologische Ethik an der Theologischen Hochschule in Chur (Schweiz).

Bild: Hiroshima nach der Bombe, Foto mit handschriftlicher Notiz des Piloten, Quelle: Public Domain / Wikimedia: