Deutschland leistet sich, dass manche Menschen wegen Bagatelldelikten im Gefängnis sitzen. Dadurch drängen sich grundlegende Gerechtigkeitserwägungen auf. Der Jurist Timo Walter weist auf die diskriminierenden Aspekte der „Ersatzfreiheitsstrafe“ und auf die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen hin.

Wird jemand entlassen, ist das für Betroffene in der Regel eine schlechte Nachricht. Wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen wird, eine gute. Wird jemand befreit, ist das regelmäßig erfreulich. Wenn jemand aus dem Gefängnis befreit wird, nicht. Oder?

Am 12. Juni 2025 war Freedom Day. Die Initiative Freiheitsfonds, die eigenen Angaben nach schon 1288 Menschen aus Gefängnissen freigekauft hat, rief dazu auf, an diesem Tag in der „größten Gefangenenbefreiung der bundesdeutschen Geschichte“ so viele Menschen wie möglich aus Justizvollzugsanstalten zu befreien. Grund zur Sorge besteht deswegen nicht. Es geht der Initiative von „Frag den Staat“-Gründer Arne Semsrott um diejenigen, die wegen Erschleichung von Beförderungsleistungen (also Fahren ohne Fahrschein beziehungsweise umgangssprachlich „Schwarzfahren“) zu einer Geldstrafe verurteilt wurden – aber trotzdem im Gefängnis gelandet sind, weil sie die Geldstrafe nicht zahlen konnten. Diese Art der Freiheitsstrafe heißt in Deutschland Ersatzfreiheitsstrafe. Um es gleich zu Beginn zu sagen: schon aus Gründen der Gerechtigkeit mutet es merkwürdig an, wenn eine Strafe vollstreckt wird, zu der jemand gerade nicht verurteilt worden ist. Denn als Richterin oder Richter wird man in jedem Einzelfall sehr genau prüfen, ob nicht doch noch eine Geldstrafe ausreichend ist. Und sollte dies nicht möglich und stattdessen eine Freiheitsstrafe angezeigt sein, dann wäre immer noch zu erwägen, ob die Vollstreckung der Strafe, also die tatsächliche Inhaftierung, nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Die Ersatzfreiheitsstrafe

diskriminiert

Nun erscheint es durchaus naheliegend, dass gerade Menschen, die eine Fahrkarte nicht zahlen können, auch eine später deswegen verhängte Geldstrafe nicht zahlen können. Die Ersatzfreiheitsstrafe diskriminiert auf diese Art einkommens- und vermögensschwache Menschen, die mitunter am Existenzminimum leben. So finden sich etwa Wohnungslose, Arbeitslose und Suchtkranke besonders häufig wegen Bagatelldelikten im Gefängnis. Zwei Tagessätzen entspricht ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Jeder Tag im Justizvollzug kostet wiederum die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im bundesweiten Durchschnitt (Strafvollzug ist Ländersache) 200 Euro pro Häftling. Zum Vergleich: der Tagessatz bei Bürgergeld Beziehenden liegt bei 5 Euro. Ein Erlass der Strafe hätte also bei etlichen Straftaten einen wirtschaftlichen Nutzen – für alle. Stattdessen führt das fantasielose System der Ersatzfreiheitsstrafe unter dem Vorwand kurzfristiger Risikovermeidung dazu, dass alle verlieren. Wobei die Folgekosten nicht einmal absehbar sind.

Sozialstaatliche Maßnahmen,

nicht Freiheitsentzug

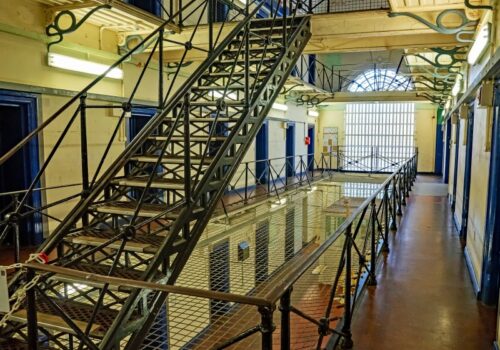

Der erste Tag im Gefängnis ist für viele ein tiefer Schock. So soll es ja auch sein, könnte man meinen. Manch einer, der noch nie eine Justizvollzugsanstalt von innen gesehen hat, hält die Haftbedingungen in Gefängnissen für komfortabel. Dabei wirken die Trennung von Familie, Freunden und dem vertrauten Umfeld, der Verlust der persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung, und das Eintauchen in eine völlig neue, oft feindselige Umgebung stark destabilisierend. Die unmittelbare Erfahrung der „Welt hinter Gittern“ kann als akutes Trauma nachwirken. Eine kontinuierliche und professionelle Begleitung wäre sowohl in präventiver Hinsicht als auch behufs Resozialisierung zu bevorzugen. Ohnehin belastete und benachteiligte Menschen benötigen sozialstaatliche Maßnahmen, nicht Freiheitsentzug. Ein Budget oder auch nur ein Konzept für sinnvolle Arbeit mit Menschen in Ersatzfreiheitsstrafe gibt es nicht; sie befinden sich im „Verwahrvollzug“. Therapie- oder Beratungsangebote bleiben aus.

Die Frage nach angemessener hoheitlicher Reaktion auf Rechtsverstöße ist keineswegs neu. Früher gab es andere Antworten. Wenngleich etwa Paulus im Neuen Testament wiederholt in Gefangenschaft gerät, ist der Bibel das Konzept einer Freiheitsstrafe doch überwiegend fremd. Stattdessen kennt sie die Todesstrafe und andere körperliche Strafen, ferner die Exkommunikation und auch Geldstrafen. Alle biblischen Strafen zielen darauf ab, das Böse zu bannen, die Ordnung wiederherzustellen und abzuschrecken. Heutzutage kennt das deutsche Strafgesetzbuch lediglich Freiheits- und Geldstrafen. Diese greifen in Grundrechte der Bestraften ein. Welche Zwecke einen solchen Eingriff rechtfertigen, ist unter Juristinnen und Juristen – natürlich – umstritten. Allen Theorien dürfte gemein sein, dass die Strafe zu einem gesellschaftlichen Nutzen in Form der Verhinderung weiterer Straftaten führt. Das Bundesverfassungsgericht spricht mitunter von Schuldausgleich und Vergeltung durch Strafe. Deren oberstes Ziel sei aber, „die elementaren Werte des Gemeinschaftslebens zu schützen“ (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 21. Juni 1977). Kurzum: jede Strafe verlangt nach einem Nutzen für die Allgemeinheit.

Verschwendung öffentlicher Mittel

Bei der Ersatzfreiheitsstrafe ist dieser Nutzen nicht erkennbar. Vielmehr werden öffentliche Mittel – zu denen auch das wiederum überlastete Personal in den Vollzugseinrichtungen zählt – für nicht zielführende Zwecke verschwendet. In Italien wurde die Ersatzfreiheitsstrafe vor rund 50 Jahren als verfassungswidrig eingestuft. Als Alternativen könnten freiwillige gemeinnützige Arbeit, kontrollierte Freiheit oder Vermögensverwahrung in Betracht kommen. Wenn Arne Semsrott auf seiner Internetseite (www.freiheitsfonds.de) Schicksale der von seiner Initiative Befreiten veröffentlicht, dann wird klar, dass ein gut gemeintes Programm wie „Schwitzen statt Sitzen“ in Baden-Württemberg zahlungsunfähige (zu unterscheiden von zahlungsunwilligen) Menschen außer Acht lässt, die schlicht nicht in der Lage sind, zu arbeiten, etwa aus gesundheitlichen Gründen.

Immer wieder veröffentlicht der Freiheitsfonds Beispiele von Menschen, bei denen die Ersatzfreiheitsstrafe zu besonderen Härten führt. Wie das einer alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern. Die Inhaftierung hat zur Folge, dass beide Kinder durch das Jugendamt untergebracht werden müssen. Dabei wird deutlich, dass nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Angehörige schwer getroffen werden. Auch für den gehörlosen „Herrn L.“ seien Arbeitsstunden nicht in Betracht gekommen. Weil er ohne Ticket Bus gefahren sei, habe er schon drei Wochen im Gefängnis gesessen, ehe er sich beim Freiheitsfonds meldete. Die Beamten im Justizvollzug hätten sich kaum mit ihm verständigen können. In der Tat, das Gefängnissystem ist nicht auf gehörlose Menschen vorbereitet. Auch Menschen mit Behinderungen und schweren Erkrankungen kommen allerdings für Bagatelldelikte in den Justizvollzug, wenn sie ihre Geldstrafe nicht zahlen können.

Schwarzfahren entkriminalisieren

Vielleicht wird die Arbeit des Freiheitsfonds aber dereinst überflüssig. Nicht jedes Verhalten, das man prinzipiell bestrafen könnte, sollte auch bestraft werden. Straffreiheit ist nicht gleichbedeutend mit Konsequenzlosigkeit: so können etwa die Verkehrsbetriebe Fahrgäste von der Beförderung ausschließen und zivilrechtlich ein erhöhtes Entgelt verlangen. Dass der Gesetzgeber gefordert ist, scheint heute kaum noch jemand ernsthaft zu bezweifeln. Zwischenzeitlich traten sogar ein CDU-Justizminister und der Deutsche Richterbund dafür ein, das „Schwarzfahren“ zu entkriminalisieren. Bis dahin haben sich Städte wie Halle an der Saale und Mainz für einen anderen Weg entschieden. Den für eine Strafverfolgung des Fahrens ohne Fahrschein erforderlichen Strafantrag stellen diese Kommunen nicht mehr. Somit kommt es nicht zur Strafverfolgung.

___

Von 2019 bis 2021 war er als Strafrechtsreferent im Bundesministerium der Verteidigung tätig.

Titelbild: J photography / Shutterstock.com