Was sich für eine kirchliche Situation im Niedergang lernen ließe, erkundet Wolfgang Beck in einer Stadt, die mehr als jede andere für Verfall und Depression steht. In Detroit entdeckt er dabei Projekte und Menschen, die im Niedergang kleine Wege zum guten Leben finden (Teil 1).

Faith Fowler ist eine Frau, die niemand unterschätzen sollte. Sie ist Pastorin der Evangelisch-methodistischen Kirche in Detroit und residiert in einem riesigen, ehemaligen Lagerhaus hinter einem beeindruckenden Schreibtisch. Seit mehreren Jahrzehnten leitet sie die von ihr gegründete „Cass Foundation“, eine Hilfsorganisation. Bekannt geworden ist die „Cass Foundation“ in Detroit mit ihrem Aufgreifen der eklatanten Wohnungsnot in der Stadt.

Häuser als Statussymbol und Symbol des Niedergangs

Wohnen ist in Detroit ein heikles Thema. Die Stadt galt aufgrund der ansässigen Autofirmen Ford, General Motors und Chrysler noch bis in die 1950er Jahre als wohlhabendste Großstadt der Welt. Und Wohlstand drückte sich neben den PkW der Familien vor allem auch im Besitz eines Einfamilienhauses aus. Deshalb dehnt sich Detroit in dieser Zeit mit seinen 2,1 Millionen Einwohner:innen über ein riesiges Territorium aus. Zahlreiche Vorstädte, Suburbs, wurden hier wie anderswo in den USA zum Inbegriff des Wirtschaftsbooms. Mehrfamilienhäuser und Wohnblocks gibt es kaum. Dafür Einfamilienhäuser in verschiedenen Größen, meist in serieller Holzbauweise. Sie spiegeln in genauer Abgrenzung in Größe und Gestaltung den Status der Einwohner:innenschaft wider.

All das gehört zur Geschichte der Stadt und wirkt sich doch bis in die Gegenwart aus. Ölkrise, mangelhafte Innovationen und soziale Unruhen markieren seit den 1950er Jahren den Niedergang der Region. Und dieser Niedergang ist umfassend. Selbst die Innenstadt mit ihren Hochhäusern verkommt und wird aufgrund der eskalierenden Kriminalität zur No-go-Area. Entlassungen bei den Auto-Fabriken führen zum massenhaften Wegzug von Menschen.

Sterbende Häuser in einer sterbenden Stadt?

Detroit verliert nach der Blütezeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei Drittel seiner Bürger:innen und schrumpft auf heute 700.000 Einwohner:innen. Schnell können die Familien ihre Kredite für die Einfamilienhäuser nicht mehr bedienen. Einen Markt für die Immobilien gibt es allerdings auch nicht mehr. Ganze Straßenzüge stehen leer und verkommen. Die Crack-Krise und zuletzt die Fentanyl-Krise bedeuten fast den Todesstoß. Vor allem die weißen Familien verlassen die Stadt und folgen notgedrungen dem Angebot von Arbeitsplätzen. Detroit hat sich zu einer Stadt mit mehrheitlich afroamerikanischer Bevölkerung entwickelt, die immer nur die schlechter bezahlten Jobs bekam. Ihr fehlt die Möglichkeit, an anderen Orten Jobs und Perspektiven zu finden. Arbeitslosigkeit und soziale Abstiege grassieren. Detroit entwickelt sich in dieser Zeit zum Inbegriff von Bandenkriegen und Drogenkriminalität. Während der Soziologe Oliver Nachtwey in seiner deutschen Gesellschaftsanalyse das Phänomen von „Abstiegen oder Abstürzen“[1] als individuelles Bedrohungsszenario beschrieb, wird in Detroit zum Massenphänomen und Charakteristikum eines urbanen Region: Die Zahl der Wohnungslosen explodiert.

Umfassender Niedergang –

an dem sich lernen lässt

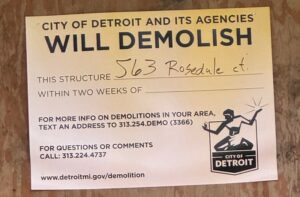

Denn die leerstehenden Häuser bieten obdachlosen und drogenkranken Menschen nur notdürftig Unterschlupf. In ihnen funktioniert keine Heizung mehr. Um hier im Winter überleben zu können, wärmen sich Menschen an offenem Feuer. Die Gefahren sind enorm und viele Häuser gehen in Flammen auf. Ganze Straßenzüge sind von unbewohnten, vernagelten und ausgebrannten Häusern geprägt. Nach ersten privaten Initiativen geht auch die Stadtverwaltung dazu über, die verwahrlosten Häuser erst zu verrammeln und lässt sie im nächsten Schritt reihenweise abreißen. Der Abriss entwickelt sich zum Hoffnungszeichen.

Noch heute stehen tausende Häuser im Stadtgebiet, die jeden Moment in sich zusammenzufallen drohen. In machen Straßen stehen nur noch ein oder zwei Häuser, die meist auch schon verfallen. Sie wirken wie Relikte eines früheren bürgerlichen Lebens und lassen den Wohlstand vergangener Zeiten erahnen. Dazwischen klaffen mittlerweile riesige Grünflächen. In Detroit ist längst alles zu groß: das Straßennetz, die Kanalisation, die gesamte Infrastruktur. Und was fehlt, ist Wohnraum. In der Stadt mit viel zu vielen Häusern fehlt Wohnraum, vor allem sicherer Wohnraum.

Abriss lässt aufatmen

Hier gilt selbst für Familien nach der Pfändung eines Hauses ein Zimmer im „Shelter“, einer der Obdachlosenunterkünfte, als Glücksfall. Der Schlusspunkt in der Spirale nach unten ist das aber nicht. Wohnen im Auto gibt es auch unter Menschen, die einen Job haben und damit eigentlich zur Mittelklasse gehören.

Zwar gibt es seit ca. 10 Jahren in Detroit wieder Investitionen und kleine innovative Aufbrüche. Aber von denen profitieren vor allem die weißen, ohnehin privilegierten Bevölkerungsteile. Neue Sport-Arenen zur Belebung der Innenstadt, eine kleine und relativ nutzlose Straßenbahn oder coole Restaurants – all das macht Hoffnung, aber lindert kaum Not. Die Wochenzeitung DIE ZEIT spricht 2025 dennoch vom „Comeback“[2] der Stadt und verweist auf eine Erfolgsgeschichte der verstörenden Art: Von 45.000 leerstehenden und maroden Häusern gibt es nur noch 3.000. Der Abriss lässt aufatmen.

Kleine Häuser als Hoffnungszeichen

In diesem Umfeld gibt es eine Vielzahl von sozialen und caritativen Projekten. Sie alle gehen von Kirchengemeinden, Ordensgemeinschaften oder NGOs aus.

Die Stadtverwaltung hat nach dem völligen Bankrott im Jahr 2013 mit einem Schuldenberg von über 18 Milliarden Dollar alle Hände mit der Gewährleistung der Grundversorgung zu tun: funktionierende Müllabfuhr, Reparaturen der wichtigsten Straßen, eine Polizei, die bei Notrufen auch wirklich anrückt. Das Sozialsystem, das in den USA ohnehin in für Europäer:innen befremdlich bescheidener Form ausfällt, beschränkt sich auf geringe Zahlungen für die Bedürftigsten. In diesem problematischen Umfeld ist mit der CASS-Foundation eines der besonderes bemerkenswerten Projekte entstanden: der Bau von Tiny-Houses für eine kleine Gruppe von Menschen. Ihre geringe Zahl mag belächelt werden. Aber in einer Stadt, in der jedes renovierte oder neugebaute Haus Feierstimmung auslöst, wirkt die kleine Siedlung direkt an einem Highway fast surreal. Die Häuser haben wenig mit sozialem Wohnungsbau gemein. Denn hier gibt es keine serielle Fertigung, sondern ganz unterschiedliche, individuell gestaltete Häuser. Sie werden in Kooperation mit namhaften Architekt:innen geplant und in Orientierung an einem sehr schmalen Kostenplan realisiert. Sogar Daniel Liebeskind hat einen der Entwürfe beigesteuert. Wer einzieht, zahlt zunächst nur eine Miete, die deutlich unter dem üblichen Mietspiegel liegt, und verpflichtet sich zur Teilnahme an einem begleitenden Programm. Dazu gehört die Bereitschaft, sich regelmäßig bei der Gestaltung der persönlichen Finanzen beraten zu lassen. Und das ehrenamtliche Engagement in einem der Vereine oder Gemeinden im Stadtteil gehört dazu. Ein besonderes Anliegen ist die Überwindung der sozialen Abgrenzungen und das Bemühen um nachbarschaftliche Diversitität, wie Rev. Fowler selbst schreibt: „Höhere Kriminalitätsraten können einer der Nachteile des städtischen Lebens sein, aber Vielfalt ist einer der Vorteile des Lebens in einer Großstadt. Bei der Planung von Cass Tiny Homes hielten wir es für unerlässlich, Bewohner unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Erfahrungen einzubeziehen. (…) Daher wurde beschlossen, drei Personengruppen in das Wohneigentumsprogramm aufzunehmen: ehemals obdachlose Männer und Frauen, junge Erwachsene, die aus der Pflegeunterbringung herausgewachsen sind, und Senioren mit geringem Einkommen.“[3]

Mittlerweile bilden die Tiny Houses der CASS-Foundation mit vier Straßen eine eigene kleine Siedlung. Sie bilden einen wichtigen Baustein in dem Hilfesystem der CASS-Foundation, zu der auch verschiedene Varianten von Notunterkünften für Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Familien gehören.

Ein Haus, das Perspektive bietet

Pastorin Faith Fowler erzählt die Entstehung der Tiny Houses sichtlich stolz. Denn die Häuser stehen für Menschen, die allen negativen Prognosen zum Trotz zu Hausbesitzer:innen werden. Das gilt etwa für einen jungen Mann, der als Teenager nach einer Gewalttat zu mehreren Jahrzehnten Gefängnis verurteilt wurde. Nach seiner Haftstrafe sind die Eltern verstorben, Angehörige und soziales Netzwerk sind weg. Es gibt auch für Haftentlassene eigene Wohnheime, weil sie auf dem Wohnungsmarkt chancenlos sind. Es gibt für Menschen in der US-Gesellschaft kaum eine Lebenssituation mit schlechteren Perspektiven. Dass ein Mann nach einer Haftstrafe ein eigenes kleines Haus mit einem kleinen Garten bewohnt, erscheint in diesem Umfeld als gänzlich utopisch. Das Tiny House ist hier anders als in Deutschland kein Life-Style-Objekt, nicht Symbol ersehnter Identitätskonstruktionen oder romantischer Ausstiegsfantasien. Hier in Detroit ist es die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe in einem durch puren Konkurrenzkampf und fehlende soziale Absicherung geprägten Umfeld.

Die Haustür, die kleine Veranda, die individuelle Gestaltung des Hauses werden für Pastorin Fowler zu einer eigenen Form der Übersetzung des Evangeliums Jesu

Wenn in traditionalistischen Kirchenkreisen kritisiert wird, Kirchen würden zu bloßen NGOs degenerieren, wenn sie sich nicht auf Moralpredigt und Liturgie als vermeintlichem Kerngeschäft fokussieren, müssen wohl auch die Tiny Houses von Pastorin Fowler in Detroit gemeint sein. Dabei wird schnell übersehen, dass das Evangelium Jesu meist am besten ohne Worte verkündigt wird. Wer in einer Stadt, die wie Detroit zum Inbegriff des Niedergangs und der Krise geworden ist, danach fragt, was Kirchen in Deutschland mit ihrem fortschreitenden Niedergang und jenseits der latenten Versuchung des „Optimierungsparadigmas“[4] hier lernen könnten, wird auf ein Projekt wie die Tiny Houses stoßen. Sie zeigen, dass Christ:innen sich ereignisbezogen den unausweichlichen Aufgaben der aktuellen Notsituation stellen. In der Bestimmung einer Topologie Gottes[5] sind nicht nur vielbeachtete Orte als Ground Zero zu bestimmen, sondern die vielen unbeachteten und von Dramen und Schicksalen geprägten Orte. An diesen Orten mag die Autorität des Evangeliums neu zugestanden werden.[6] „Ground Zero“ findet sich, das lässt sich in Detroit lernen, in unzähligen Orten und Biografien von Menschen. Sie werden zu Lernorten für Kirchen und Menschen, die eine Lesart des Evangeliums Jesu als „Segen und Solidarität“[7] suchen, die unter dem Leitwort steht: „Anpacken und tun, was zu tun ist!“

—

Wolfgang Beck ist Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der PTH Sankt Georgen, Frankfurt/M. und Redaktionsmitglied von feinschwarz.net.

Foto: Christof Haake

Fotos: Wolfgang Beck

[1] Oliver Nachtwey: Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin 82018, 127.

[2] Roland Lindner: Das erstaunliche Comeback von Detroit, in: DIE ZEIT 33 (17.08.2025), 21.

[3] Faith Fowler: Tiny Homes in a Big City, Detroit 2018, 127 (Übers.: W. Beck)

[4] Jan Loffeld: Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz, Freiburg i.B. 2024, 175.

[5] Gregor Maria Hoff: Glaubensräume. Topologische Fundamentaltheologie I, Ostfildern 2021, 236.

[6] Hans-Joachim Sander: Glaubensräume. Topologische Dogmatik I, Ostfildern 2019, 385.

[7] Michael Schüßler: Es kommt was ins Rutschen. Eine theologische Reise an die Kipppunkte der Gegenwart, Ostfildern 2025, 159.